В числе ветеранов своего поколения, которое он с гордостью называл великим и каленым, а себя — его слугой и старожилом, он в старости шутил над своей «проклятой живучестью» и в воспоминаниях о юности любил представлять себя веселым шалопаем. И в школе (в московской частной гимназии) учился неважно, так что родителям пришлось нанять студента-репетитора. И юридический факультет предпочел филологическому, потому что надеялся, что у законников будет легче «кое-как сдавать экзамены, поменьше ходить на лекции и совсем не работать сверх положенного».

В числе ветеранов своего поколения, которое он с гордостью называл великим и каленым, а себя — его слугой и старожилом, он в старости шутил над своей «проклятой живучестью» и в воспоминаниях о юности любил представлять себя веселым шалопаем. И в школе (в московской частной гимназии) учился неважно, так что родителям пришлось нанять студента-репетитора. И юридический факультет предпочел филологическому, потому что надеялся, что у законников будет легче «кое-как сдавать экзамены, поменьше ходить на лекции и совсем не работать сверх положенного».

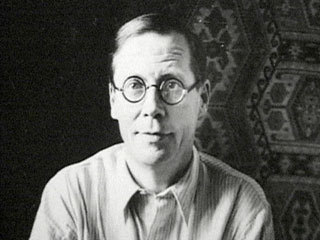

Меж тем, образ забубенного гуляки (что-то вроде Вийона) плохо сочетается с репутацией скрупулезного профессионала, высокочтимого маэстро стиха, каковая сопровождала Антокольского до конца дней (он дожил до толстовского возраста, одряхлел, но артистический облик сохранял и без трубки, бабочки и берета на людях, кажется, не появлялся). Но что верно, то верно: сдавать экзамены (идеологические) не любил, заказ (социальный) сверх положенного не отрабатывал. Его действительно что-то словно бы проносило мимо воспламеняющих реалий повседневности.

Студент-репетитор, поселенный у них в семье, в 1905 году ввязывается в уличную борьбу, баррикада — рядом в переулке, так что родители девятилетнего нерадивого гимназиста кормят рабочих, забегающих в дом после перестрелки. Однако эти события так и не становятся стержневыми в памяти будущего поэта.

И от потомственной профессии юриста отказывается с легким сердцем: в университете открывается студенческий театр, и сын присяжного поверенного, бросив академические занятия, устремляется туда.

Павел Антокольский выходит в жизнь, как выходят на сцену.

Поэтический мир ранних стихов (во всяком случае тех, какие мастер счел достойными собрания своих сочинений), — это упоение школяра, «не спавшего всю ночь над яростным томом Шекспира». Может, книжка «впопыхах» и не дочитана, но лишь потому, что воображение, освобожденное от учебных программ, празднует «распад грамматик и вырожденье арифметик». В сущности, в основе мироздания так и остаются реторта и чертеж, но реторта перенесена из школьной лаборатории на «калильную лампу черта», а от «сухости ранних чертежей» душа излечена «криком рекламы». Умозрительная космогония забивается пестротой впечатлений: из раскрашенного фургона — бродячего зверинца вываливаются «чудовища, чудища и чудеса». Куклы и химеры начинают игру. «Ничто не пропадает в хозяйстве сказки».

Он подозревает, что весь этот театр — лишь набросок, гипотеза, причем из «самых легких»; мир, раскрученный из фантазии, «скользок»; вселенная, выдуваемая ради игры, похожа не «дождевой пузырь». Но поскольку весь мир — театр (школяр недаром не спал над Шекспиром), то игра стоит свеч, особенно если ее ведет мастер, «зоркость глаза, ловкость рук обнаруживающий вдруг».

Кумир его молодости — Блок, но как бы пропущенный через Балаганчик. Разница: у Блока «мировой пожар в крови» — У Антокольского «пожар в театре». Тут даже Дантов ад — как «сладкий дым сигар». «Чем больше пламени и пепла… тем больше славы этим дармоедам» (дармоеды — ангелы, по совету которых устроено это представление- Л.А.)… Вот «кончим нашу сказку и чокнемся стаканом».

Однако бузотеры, устроившие фейерверк, уверены, что в свой оптический обман они втягивают «время и пространство», что от поворота колеса на пару сантиметров зависят «два столетия», и что время можно «запереть в ящик». «Куда лететь? Туда или обратно? — По мировой орбите коловратной!» — перекликаются лицедеи под куполом.

Они уже отравлены воздухом мировой катастрофы, но думают, что валяют дурака.

Эпоха не столько врывается в этот театр, сколько заполняет паузы мизансцен. Обнаруживаются «Москва в лазури колокольной», «гранит Невы», вдоль которого чернеют фигуры: «разносчик, баба, немец, гайдуки». Марина Мнишек вырывается из краковских костелов и устремляется «в ястребиный полет». Вокруг химерического чертежа и вакуумной реторты начинает вращаться вихрь предметов, фигур, событий, сведений. Мир действительно вырастает из всякой мнимости, вроде «наивных кинолент» — сенсаций 900-х годов. Доносится крик: «Остановитесь, хамы!» Лирический герой отвечает: «Где моя тетрадка со стихами!»

Книжность происхождения этого мира не должна нас обманывать: из «тетрадки со стихами» не извлечь того потока реалий, который проносится у Антокольского через ангельские трубы, укладываясь в конце концов в четыре увесистых тома собрания сочинений, то есть в четыре стены Домена, которому нет имени, а есть фантастическая уверенность, что стены не падут, и что обнажившееся место будет обжито и унаследовано.

Посему геральдическим знаком сотворяемого мира становится ода «На рождение младенца».

Заметим этот сюжет: он учуян в 1920 году, додуман в 1929. Сравнение двух этих редакций позволяет понять ход появления наследства из «ничего».

Дитя? Понимаешь ты? Вот он, твой мир — златотронная школа,

Расплавленный глобус на вахте, скелеты и чучела тьмы.

Будь смелым, будь нищим, и жадно сквозь щель бредового раскола

Разлейся в глаза первым встречным, и мертвым заройся в умы…

От этого начала, отброшенного впоследствии, остаются только слова «будь смелым». Остальной антураж начисто меняется: школа, глобус, скелеты, чучела… бред мертвецов, очертивший пустоту безвременья… — все это уступает место потоку реалий, характерных для начала 30-х годов:

Модели, учебники, глобусы, звездные карты и кости,

И ржавая бронза курганов, и будущих летчиков бой…

Будь смелым и добрым.

Ты входишь, как в дом, во вселенную в гости,

Она ворохами сокровищ сверкает для встречи с тобой…

Вселенная — это глобус, обретший прочность. «Растущее тельце» несут пеленать «в паруса», потому что «колыбель развалилась»: над вычищенной планетой гуляет ветер романтики.

И еще вот что остается во втором варианте от первого:

Рожденный в годину расплаты, о тех, кто платил, не печалься.

Расчет платежами был красен: недаром на вышку ты влез.

Недаром от Волги до Рейна, под легкую музыку вальсов,

Под гром императорских гимнов, под огненный марш марсельез.

Расчет, который красен расплатой, — знак трезвой ясности, прорезавшейся сквозь юное опьянение, а вот про Волгу и Рейн — просто авгурово попадание: эти воды подтопят-таки ту вселенную, в которой вальсы и гимны сплавлены огнем марсельез.

Далее — строфа про тех, кто выстраивает младенцу новый мир:

Матросы, ткачи, рудокопы, шпионы, застрельщики, вестники,

Полки, корпуса Белой Расы друг друга зовут из-за гор,

В содружестве бурь всенародных и в жизни и в смерти ровесники,

Недаром, недаром, недаром меж вами немой договор.

Строй будет существенно почищен: рудокопов заменят инженеры, шпионов — шахтеры. Вестники, естественно, останутся, а вот полки Белой Расы, свидетельствующие об изначальной сумбурности черно-белого чертежа, уступят место «рабочим людям вселенной», каковые для 1929 года более понятны, хотя и сохраняют планетарную прописку.

Финал оды в первоначальной редакции:

Так слушай смиренно все правды, вещанные в том договоре

Тебя обступили три века шкафами нечитанных книг,

Ты маленький их барабанщик, векам выбивающий зори;

Весь Космос твой друг огнекосмый, твой верный и равный двойник.

«Договор», то есть скрижали, врезанные в пустоту, сохраняются, как и нечитанные книги, на коих все это замешано. А вот огнекосмый Космос убран. И подозрительный «двойник», явно выпадающий из определенности чувств Великого Перелома, заменен на тускловатый, но «свежий, как песня, родник». (Интересно: Тихонов, поседелый, как сказанье, тоже вылечивает первоначальные огненные стихи «водой», и идет над нею, «как песня»).

Но почему с такой легкостью меняется у Антокольского в его отчем напутствии фактурный ряд, и как при этом сохраняются ритм и тон, и общий план Дома, возводимого на месте «сухого чертежа»?

Этот фактурный напор, поток реалий, шквал подробностей — мета мастера. Он возводит жилье для рождаемого младенца, как возводят театральную декорацию: быстро, легко и уверенно, запросто меняя аксессуары, но твердо сохраняя общий план-то, что называется зеркалом сцены. Там, где предполагается оркестровая яма, высвечивается котлован для фундамента: разыгрываемая «действующими лицами» мировая и отечественная история.

Петр Первый: «чертежник над картами моря и суши».

Павел Первый: «очи мертвенные пучит… брошен на пол, как мешок».

Когда роли отыграны, трупы уносят со сцены, словно во времена Шекспира.

«Последний» из российских императоров, чей путь размечен «от черной Ходынки до желтой Цусимы», ложится в могилу вместе с сыном. Финальные строки: «- Отец, мы доехали? Где мы? — В России. Мы в землю зарыты, Алеша» (строки, поразительные по силе, и можно догадаться, почему) в 1929 году из печати изымаются (и тоже можно догадаться, почему). Но даже и без них автор стихотворения немедленно попадает у критиков в монархисты. Оправдывается он «воображением романтика», и это воображение, похоже, сходит ему с рук как театральный эффект. Репутация «поэта в театре и театрала в поэзии» прикрывает автора: «неуправляемый» поток фактов как бы продиктован фантазией артиста.

Я подозреваю здесь обратную логику: театральный антураж возникает оттого, что бешеный поток впечатлений врывается в опустевшее бытие, так что все летит с мест; при уникальном таланте фиксации единственный способ справиться с несущимся на тебя материалом — логика зрелища: розыгрыш.

Инстинкт историка, лежащий под жестами театрала, чувствуется уже в том, что роковой чертой, обозначающей начало столетнего действа, становится не 1901 год, как было бы уместно по «чертежу», и не 1917, как стало необходимо по «соцзаказу», а именно тот момент, когда «век свое отрочество отжил», когда «ему четырнадцатый год».

Впоследствии Антокольский дописывает для цикла «Неизвестные Солдаты» стихотворение о Ленине, который (в том же 1914 году), сидя над «кипой недочтенных книг» (это лейтмотив!), ждет встречи с Россией, чтобы «дать ей руку с броневика». Картина таким образом довершена (и поэтический Дом достроен) в 1956 году. Но цикл сохраняет изначальные мотивы: зияют «медленные пустоты» в базисе; век слеп, он «знает, что числится Двадцатым», но летит в неизвестность: ему «некогда учиться», он «гадает на бобах» и ищет, «кто подскажет: как жить и что делать?.. Никто?»

Поэт вдохновенно ведет свою роль: он, как и век, не знает.

Но поэт знает, что не знает.

«Что делать! Мир таков», — замечает он и делает. То есть: возводит стены воздушного замка, выводя фасады на все стороны света.

Сначала — на Запад.

1923 год. Гастроли с вахтанговцами: Таллин, Стокгольм, Гетеборг, Берлин. Пять лет спустя — Париж.

«Мой сверстник, мой сон, мой Париж!» Химеры. Витрины. Бред былых династий. Декарт, до хруста сжавший время в теореме. Конвент. Скрип перьев в трибуналах. На шатких подмостках трибун — делят вселенную. Санкюлот — якобинцу: «Не читайте, сударь, по тетрадке». Море вечной немоты. Кружева Брабанта, аркебузиры Брабанта, трубы Брабанта.

«Не тускнеет, не ржавеет трубная медь».

Реквизит. Рапира, глобус, плащ, бокал и чучело совы. Норманны и Нансен. Мегера. Фурия. Горгона. Полночные джазы над пустошью дикой. Фальшь афиш. Асфальтов непросохший хаос. Экспрессионисты — по дымной карте полушарий ползут в огне легенд. Скрип протезов. Война гипотез и систем.

Бальзак. «Писать. Писать. Писать». Шекспир. Сотни ролей, за которыми — «никто». Гете. Персонаж философского действа? Сток нечистот.

Что в итоге?

«Ты вспомнишь — не четверть столетья, а времени бронзовый шаг. Ты — память. А если истлеть ей — хоть гулом останься в ушах!»

Восток. Сюда Антокольский попадает тридцатью шестью годами позже, чем на Запад, но если учесть неизменность его поэтических принципов, то можно предположить, что и в 1923 году он увидел бы Восток приблизительно так же, как увидел в 1958-м, когда посетил Вьетнам.

Будда. Дракон и Тигр. Бронзовый бюст вождя коммунистов, зарытый художницей в джунглях на время войны с французскими колонизаторами. «И будет день, и сотни тысяч рук дотянутся до цоколя трибуны, и Хо Ши Мин тебя заметит вдруг, седой, как лунь, и узнанный, и юный». Наверное, в 20-е годы были бы другие имена и реалии. Но идея та же: «и желтый кули, и черный бой, и белый докер при встрече легко находят между собой понятное им наречье».

На Юг писательская бригада заносит поэта в середине 30-х. Он «мчится в ту ночь по Военно-Грузинской дороге». Там же, где шли Дарий и Митридат, и где Тимур-хромец стоял у Волчьих Врат. И где теперь живут друзья, которым адресовано 31 декабря 1939 года следующее послание: «С Новым годом, Бажан, Чиковани, Зарьян и Вургун! Наша песня пройдет по республикам прежним и новым, заполощется лозунгом, вплавится звоном в чугун, перекликнется с миром сигналом коротковолновым…»

На Север (в Сясьстрой, на только что построенный целлюлозный комбинат) писательский десант выбрасывается в 1930 году. При всей решительности немедленного вторжения Антокольского в материал («Грядущий век здесь начерно построен, как барак»), у критиков хватает трезвости отнести эти стихи к категории газетных откликов, да и сам Антокольский признает, что «регистрирует» впечатления «без отбора». Однако кое-где отбор чувствуется, например, в стихотворении «На Север!» — об оставшейся «на вахте» четверке (читателям 30-х годов не надо объяснять, что это папанинцы). Характерно, что на четверку смотрит «человечество», что им «наша планета подарена вся», что им «поручен» тот самый глобус, который Коперник «швырнул в мировые просторы».

Поскольку само собой разумеется, что Советская страна указывает путь всему человечеству, то совершенно естественно, что при опасности (а война, которую назовут Второй Мировой, надвигается) поэт бросает призыв о помощи на все четыре стороны света, и это надо считать не просто поэтическим приемом, но очередной санкцией той модели мира, которая рождается из «сухого чертежа» и напитывается живительной бурей Мировой Революции. В 30-е годы век может окончательно убедиться в том, что мировые революции — псевдоним мировых войн.

На титуле «Двадцатых» Антокольский поместил молитву рождающемуся младенцу — на титуле «Тридцатых» он помещает послание своему сыну, худенькому тринадцатилетнему подростку (мальчик «глядит в окно» и «держит в уме вселенную»…).

Интересно, откуда у поэтов «Октябрьского» поколения, у первых собственно советских классиков, — такая фиксация на сыновьях? Что, поэты предыдущего поколения были бездетны?

Были и бездетные. Блок, Клюев, Хлебников, Северянин, Мандельштам, Ходасевич… эпоха не располагала к деторождению. Но были и отцы, чьи дети стали знаменитыми. Из детей прежде всего Лев Гумилев, конечно. Есенин-Вольпин. Евгений Пастернак… Но ни один из сынов не стал ни для одного из отцов поколения «Серебра и черни» собеседником и проводником в Грядущее. У Маяковского дочь «обнаруживается» в Америке через полвека после его смерти — он о ней, кажется, и не знает, а если и знает, то игнорирует. Цветаева своего сына с первого его вздоха оплакивает…

Меж тем Багрицкий, Антокольский выстраивают свой мир — для сынов. У Антокольского в стихотворении 1936 года — даже подобие ревности: «Настанет день, когда ты будешь с чужою женщиной вдвоем. Ты, может быть, не позабудешь меня на празднике своем…» Странная самоуничижающая интонация, неловкая даже, очевидно расслабляющая стих… Или это — предчувствие, что сыны, рожденные для всемирного счастья, станут поколением смертников?

Нет, скорее зависть к осуществившемуся со стороны возмечтавшего: «Я ничего не значил. Я — перечеркнутый чертеж, который ты переиначил, письмо, что ты не перечтешь».

Не перечтет. Но по другой причине.

Пока что в сознании отца достраивается всемирность, увенчанная советской геральдикой:

Флажками на карте вселенной

Последний решительный бой!

Там — за обладанье тобой,

О, будь хоть спартанской Еленой

Иль девушкой нашей любой, —

Индусы, арабы, монголы,

Мильонные полчища мча,

Прочтут огневые глаголы,

Твой лозунг, твой ясный и голый,

На знамени из кумача!

Вселенная украшена мифами античности, расцвечена интернационалом, увенчана красным знаменем. Но в основе остается ученический чертеж, полка книг и лабораторная реторта. Так что не удивительно, что:

…школьники столпятся удивленно

И, не дыша, впиваясь в каждый звук,

Услышат о вселенной, удаленной

От нас на годы световых разлук;

О маленьком неукротимом шаре,

Летящем в черном бархате пустот;

О телескопах, что уперлись, шаря,

В ночную твердь, в бездонный бархат тот;

Об истине, добытой кровью лучших,

О книгах, что сжигались на кострах;

О столь известных неблагополучьях,

Как нищета, невежество и страх;

Об угнетенных, черных странах мира…

— и т. д., по схеме четырех стран света.

Лозунги, осеняющие «межпланетное человечество», вплетены в фактурный вихрь, которым Антокольский упивается с гимназической поры. Его взвихренная книжность в принципе не противоречит всемирной идее, рожденной на кончиках лучших перьев, хотя кажется несколько экзальтированной на фоне того, как эта идея становится материальной силой, овладевая «мильонными полчищами». Но знаки материальной силы тоже усердно мобилизуются в стих. «Век начался. Он голодал Поволжьем. Тифозный жар был как с других планет. „Кто был ничем, тот станет…“ Но ты должен поверить, ибо большей правды нет».

Самый книжный, самый театральный и самый артистичный представитель «Октябрьского поколения» находит свое место в общем строю.

«Пушкинский год» (напомню, что столетие со дня гибели Пушкина всенародно праздновалось в 1937) становится для Антокольского темой книги, проникнутой духом неодолимой победоносности. «Пляшут вьюги в столбах полосатых, мчатся санки, поют ямщики, петухи раскричались в посадах, красноглазые спят кабаки». В эту самую пору Борис Корнилов и Анна Баркова воочию видят «пляс вьюги» на лагерных перекличках, Николаю Заболоцкому это вот-вот предстоит. А у Антокольского «…на каждом случайном ночлеге блещет в пурпуре сомкнутых век море синее, полное неги, Нереида, нагая навек». Однако даже эта блещущая Нереида тускнеет перед таким сновидением, как появление Пушкина на мавзолее: «Это он! И на площади Красной, на трибунах, под марш боевой, он являлся, приветливый, страстный, с непокрытой, как мы, головой». Андрей Синявский любил шутить, что Пушкин при Сталине был приравнен к члену Политбюро ЦК ВКП(б), — не Антокольский ли его навел на эту шутку?

Выстраивается в стихах своеобразный Краткий курс российской истории. Москва — Третий Рим. И Тверь, и Владимир, и Суздаль, и Углич смиряются и покорствуют (хорошо еще, что не перечислены Псков и Новгород). Москва — «центр вселенной», «скрещенье всех рейсов». Она же — «безбожница», в каковом качестве ей адресовано пожелание «быть белокаменной и златоглавой». Только в театральном реквизите главы, посшибленные с церквей «безбожницей», могут так красиво вернуться на свои места. А вот и «Слово о полку Игореве», подключенное к победному маршу:

Начинается утро. Кричат петухи на Руси.

Издалека звенят провода электрической тяги.

О Родная Земля! Ты уже за холмами еси.

Высоко развеваются в бурях червленые стяги.

Если вспомнить «Слово…», то Русь, скрывшаяся за шеломянем, становится там знаком обреченности игоревой рати. У Антокольского символы явно не пропущены сквозь личностное сознание. Даже когда в памяти воскресают баррикады 1905 года (а они были рядом с домом: «мы, дети малые, в ту зиму росли, оторопев», — наблюдая, как рабочие с кастетами шли к университету), — эти картинки скользят по второму плану, не мешая «торжественному припеву» истории, и автор прекрасно понимает это: «О, ранние воспоминанья, зачем явились вы? Не я вас на работу нанял для молодой Москвы».

В декабре 1939 финская война заставляет вспомнить и Ленинград, затемненный от бомбежек. Это стихотворение интересно еще и лирической перекличкой: в нем появляется фигура поэта, близкого Антокольскому в ту пору. «Тихонов — седой, веселый, скромный, — расстегнув ремни и скинув шлем, входит в комнату из тьмы огромной, усмехаясь, жмет он руки всем. Говорит, что началась работа не простая, что коварен мрак; что из маскировочного дота снайперски прицеливался враг. Что в чащобе мины и капканы, волчьи ямы, пули из засад… И тогда сдвигаем мы стаканы в честь бойца, как двадцать лет назад». Контраст почти сценический: Тихонов, который двадцать лет назад вышел из кавалерийской шинели и вот-вот опять наденет шинель, — и Антокольский, кажется, родившийся с артистической бабочкой…

В день Красной Армии он воображает себя в пилотке, с командирским биноклем в руках. «Крепчает наш мороз. Гудят в железной вьюге заиндевелые тугие провода. Мы вглядываемся: на севере, на юге, на западе черно. Черно, как никогда». Нет, все-таки «чертеж», «сказка» проступают и теперь: пробирки, карты, Баба-Яга… «Мы принесем к себе Германию такую, как связку милых книг, замаранных в крови, припомним, перечтем, полюбим, потолкуем опять „о Шиллере, о славе, о любви“. Перечтем, потолкуем, но прежде повоюем: „За ту Германию с другой мы будем драться, за слово Гуттена в крестьянской старине, за Гейне юного, за конченое братство, за все, что сожжено в фашистской стороне…“

В реальности все выходит не так, как ожидалось.

15 июня 1941 года сын Павла Антокольского Владимир кончает школу. 22 июня отправляется копать противотанковые рвы. В конце сентября мобилизован в армию. Направлен в Фергану в артиллерийское училище. 10 июня 1942 года, произведенный в младшие лейтенанты, едет на фронт. 13 июня с передовой посылает отцу открытку. 18 июня вторую. 1 июля отец отправляет сыну большое письмо, которое тот, видимо, не успевает прочесть.

Через две недели письмо возвращается с пометой: „адресат выбыл 6 июля“.

…6 июля 1942 года…

Еще через несколько дней из части приходит солдатский треугольничек.

„…хочу сообщить Вам о весьма печальном событии… Ваш сын Володя… Постараемся отомстить немецким сволочам…“

Автору этого письма-треугольничка и самому-то остается жить (воевать) десять недель до гибели. Но он успевает рассказать о том, как погиб младший лейтенант Владимир Антокольский. Судьбе угодно, чтобы отец узнал детали, похожие на аттракцион из бесовского балаганчика: „пуля ударила в верхнюю губу, пробила и в полости рта разорвалась…“

Отец записывает в дневнике: „Кончилось, кончилось, кончилось, навеки“ и начинает поэму „Сын“. Возможно, это был единственный способ не сойти с ума от боли.

Через год поэма появляется в печати.

По моему твердому убеждению, она входит в сокровищницу мировой лирики. И именно она делает Павла Антокольского одним из великих поэтов „Октябрьского поколения“.

Первые же строки поражают тональностью. Невыносимая, все сокрушающая боль — и попытка ее „не заметить“, обращение к сыну как к живому, — детски-наивное, заведомо бессильное и потому страшное:

Вова! Я не опоздал! Ты слышишь?

Мы сегодня рядом встанем в строй.

Почему ты писем нам не пишешь,

Ни отцу, ни матери с сестрой?

Вторая изначальная неразрешимость: поэма — отчаянный протест против смерти, разлучающей души, — это не что иное, как наведение загробной связи, (так сказали бы верующие); и она же — акт безнадежности, леденящее созерцание пустоты, в которую обрушивается бытие. О, если бы верить в какое-нибудь загробное существование, в потустороннюю встречу… Нет. Отрезано. „Кем был мой сын? Он был Созданьем Божьим? Созданьем Божьим? Нет, и это ложь“.

Небытие, над которым возведено „планетарное человечество“, не знает жалости. „Начала нет, как впрочем, нет конца“. Мысль о конце не отпускает. Но мысль не может одолеть бездны. „Оба мы — песчинки в мирозданье. Больше мы не встретимся с тобой“. Какая фатальная, ледяная, дохристианская, дочеловеческая стойкость… И потому — человеческая, чисто человеческая, слишком человеческая. Перед полным небытием.

Над бездной выстраивается судьба, „не знающая“ и вместе с тем знающая о своей приговоренности.

Видишь — вот сквозь вьющуюся зелень

Светлый дом в прохладе и в тени,

Вот мосты над кручами расселин.

Ты мечтал их строить. Вот они.

Если бы это, построенное, утешало в смерти… Но выстраивается то, что изначально обречено. „Макеты сцен, не игранных в театре, модели шхун, не плывших никуда…“ Детство сына, прошедшее в мечтах, чертежах и проектах, под музыку радио, в которой „скрипичный вихорь“ мешается с „боевой медью“. Память о подростке собрана из предметов, оброненных и забытых:

Стамеска. Клещи. Смятая коробка

С гвоздями всех калибров. Молоток.

Насос для шин велосипедных. Пробка

С перегоревшим проводом. Моток

Латунной проволки. Альбом для марок.

Сухой разбитый краб. Карандаши.

Вот он, назад вернувшийся подарок,

Кусок его мальчишеской души,

Хотевшей жить. Не много и не мало —

Жить. Только жить. Учиться и расти.

И детство уходящее сжимало

Обломки рая в маленькой горсти.

Обломки рая — это поразительно сказано. Рай не рождается и не вырастает — он, как в конструкторе, собирается из деталей, из материалов, из чертежей.

И так же смерть сына, собирающаяся где-то в другой точке глобуса, складывается из химии, „по-немецки“:

Я слышал взрывы тыщетонной мощи,

Распад живого, смерти торжество.

Вот где рассказ начнется. Скажем проще —

Вот западня для сына моего.

Ее нашел в пироксилине химик,

А металлург в обойму загвоздил.

Ее хранили пачками сухими,

Но злость не знала никаких удил.

Она звенела в сейфах у банкиров,

Ползла хитро и скалилась мертво,

Змеилась, под землей траншеи вырыв, —

Вот западня для сына моего.

По мистическому совпадению год рождения сына — 1923 — совпадает с временем поездки отца по Германии, той самой, что поэтическим дневником вошла в книгу „Запад“ и отложилась в памяти „вспышками мертвенных реклам“. Теперь из германского провала встает фигура убийцы сына — бодрого фашиста, а за ним — фигура его отца. „Твой час пришел. Вставай, старик. Пора нам. Пройдем по странам, где гулял твой сын“.

Гитлеровское нашествие на Европу, огнем сметающее всё, высвечивается параллельно тому строительству, которое сулит рай, но обречено рассыпаться обломками.

Острейший стык — книги:

Еще мой сын не смог прочесть, не знал их,

Руссо и Маркса, еле к ним приник, —

А твой на площадях, в спортивных залах

Костры сложил из тех бессмертных книг…

Все путаней нехоженые тропы,

Все сумрачней дорога, все мертвей…

Передний край. Восточный фронт Европы —

Вот место встречи наших сыновей.

Мы на поле с тобой остались чистом, —

Как ни вывертывайся, как ни плачь!

Мой сын был комсомольцем.

Твой —

фашистом.

Мой мальчик — человек.

А твой — палач.

Слово „комсомолец“ — вроде бы сиюминутный иероглиф, который должен сгинуть вместе с эпохой. И действительно, будет вымарываться, вытаптываться во времена либеральной перестройки, стыдливо задвигаться в логотипах таких газет, как „Московский комсомолец“, на вывесках таких театров, как Театр Ленинского комсомола, заменяться загадочными литерами „МК“ и „Ленком“. Все это — через полвека. Но я не знаю другого такого поэтического взлета слова „комсомолец“, как в этом схлесте с „фашистом“ в поэме 1943 года. Это врезано навсегда.

Хотя в принципе эмблемы эпохи чаще всего уходят вместе с эпохой. В поэме „Сын“ комментируют слова „выжлятник“, „охра“, „сурик“, „зурна“ и „духан“, или выражения вроде „страна моя родная“ и „любимый город“. Возможно, что строки „райкомом комсомола послан копать противотанковые рвы“ тоже уже пора разъяснять. Но в образном строе поэмы все это оживает.

Оживает, несмотря на то… или потому, что обречено:

Он уезжал.

Шли многие ребята

Из Пресни, от Кропоткинских ворот,

Из центра, из Сокольников, с Арбата, —

Горластый, бойкий, боевой народ.

В теплушках пели, что спокойно может

Любимый город спать, что хороша

Страна родная,

что главы не сложит

Ермак на диком бреге Иртыша.

Россия проглядывает сквозь мирозданье так же, как жизнь проглядывает сквозь смерть. А смерть — сквозь рай. Там, где сверкала голубизна, разливается синева. Вдруг обнаруживается в тетрадке конспектов, среди артиллерийских формул — рисунок на полях. „Дворец в венецианских арках. Тут же рядом под кипарисом пушка…“ Что это? Мечта о средиземном солнышке посреди среднеазиатской казармы? Подсознательное ощущение земшара, вкатывающегося в гибельный век? Импульс революционера, автоматически поместившего дворец в прицел? Импульс строителя, готового принять пулю „во имя правды, большей, чем твоя“?

В поэме о сыне все время ощущаются очертания Великого Проекта, который обрушится, если его не удержать запредельным усилием. И от этого двойного жизненно-смертельного высвета — поразительный духовный объем события, которого не знала поэзия Антокольского ни до, ни после трагедии.

Он всю жизнь строил вместе со всеми Вавилонскую башню Светлого Будущего, старательно прилаживал к ней свой изящный „контрфорс“, но только однажды увидел запредельную правду: увидел, как эта башня, этот глобус, этот чертеж, эта вселенная высвечивается смертной вспышкой.

Прощаясь с сыном, он мыслит и говорит языком своего поколения, возмечтавшего пересоздать пространство и время: связать мир трассами локомотивов и лайнеров, одолеть чудом разума допотопные чудеса сказок.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.

Прощай. Самолеты туда не летают.

Прощай. Никакого не сбудется чуда.

А сны только снятся нам. Снятся и тают.

(Не могу не добавить личную ноту. Я впервые прочел поэму „Сын“, готовясь к поступлению на филологический факультет МГУ, в 1951 году. На собеседовании аспирант Бочаров задал мне вопрос о поэзии Великой Отечественной войны: знаю ли я об этом что-нибудь сверх школьной программы? В программе числился „Теркин“. Я стал говорить о „Сыне“. Не помню уже, какие идеологические бесспорности я при этом излагал, но помню, что меня вдруг подмыло таким воодушевлением, что всякий страх прошел. Анатолий Георгиевич Бочаров почувствовал это.

Рядом с ним навсегда в моей памяти еще один человек, открывший передо мной университетские двери: Павел Григорьевич Антокольский).

После войны он живет еще треть века. Он совершает еще несколько путешествий (Бельгия, Болгария, Югославия), публикует соответствующие „путевые журналы“ в стихах, выпускает еще десяток поэм (самая яркая среди них — „Зоя Бажанова“, реквием по умершей жене), издает еще два десятка поэтических сборников (из которых наибольший резонанс получает, во всяком случае, в моем поколении, „Мастерская“), помогает нескольким поэтам новой волны, в частности, выводит в свет одну из пифий послевоенного поколения („Не робей, если ты оробела. Не замри, если ты замерла. Здравствуй, чудо по имени Белла Ахмадулина, птенчик орла!“).

В поздних стихах по-прежнему „упрямо и самозабвенно человечество славу героям трубит“. Среди героев: Мейерхольд, Достоевский, Манон Леско, Калиостро, Прометей, Орфей. Мощи Александра Невского. Фантазии княжны Таракановой… „Выдумка сбывается любая“

Малейшее прикосновение к памяти о сыне срывает выдумку в ничто. „Не жди от меня объясненья, убитый! Ничего не могу я тебе объяснить“.

В 1971 году, итожа выпущенное к 75-летию четырехтомное собрание сочинений, он выстраивает следующую мизансцену:

Наверно, я не Гамлет, — но

Мой опыт жизненный был горек,

И скалился мне бедный Йорик:

— Ты тоже сдохнешь, пей вино!

Наверно, я не Дон Кихот

И ветряных не встретил мельниц,

Но сам, как ветреный умелец,

Их строил и пускал их в ход…»

Два следующих четверостишия надо воспринимать с учетом смеховой культуры комедии дель-арте, которой по-прежнему верен «артист среди поэтов и поэт среди артистов», прозванный одним из современников «Арлекино», — с поправкой на то, что и он вышел из шинели Гоголя:

Меж прочих действующих лиц,

Наверно, был я Хлестаковым

И слушателем бестолковым

Дал топливо для небылиц.

И развлекая и дразня

Осиный рой всесветной черни,

Сам исчезал в толпе вечерней,

Во всем похожей на меня.

После этого, как Иаков у Лавана, он живет еще семь лет.

В его бумагах архивисты обнаруживают четверостишие, которым и увенчивается посмертное издание: Павел Антокольский. Стихотворения и поэмы. Большая Библиотека поэта:

Нечем дышать, оттого что я девушку встретил,

Нечем дышать, оттого что врывается ветер,

Ломится в окна, сметает пепел и пыль,

Стало быть, небыль сама превращается в быль.

Нечем дышать, оттого что я старше, чем время…

Не дописано.