Родился при Царе-Освободителе — в момент, когда чрезвычайные меры, взятые против террора народовольцев, были отменены либо смягчены, августейшая семья благополучно съездила на юг, и Государю пришел срок увенчать Великие Реформы неким общим законом, за которым нетерпеливое общество уже закрепило магическое имя Конституции.

Родился при Царе-Освободителе — в момент, когда чрезвычайные меры, взятые против террора народовольцев, были отменены либо смягчены, августейшая семья благополучно съездила на юг, и Государю пришел срок увенчать Великие Реформы неким общим законом, за которым нетерпеливое общество уже закрепило магическое имя Конституции.

Впоследствии заметил, что поскольку адекватным состоянием для поэта является «всемирный запой», то «мало ему конституций».

Припомнил также «двоеверную» тональность, в которой новости из Дворца передавались в ту пору на Университетской набережной: Дворец запущен, повара халтурят, один из великих князей в знак протеста накупил у Филиппова гору калачей и булок, что есть несомненное потрясение основ.

Когда младенцу исполнилось четырнадцать недель от роду, Царя-Освободителя взорвали бомбой. Событие произошло за две тысячи шагов от университета — у «Екатеринина канала». В «ректорском доме» (Блок приходился ректору внуком) оно было воспринято так: царь тот — циник. Худой, огромный старик, под глазами мешки, глаза страшные, губы тонкие, «точно хотят плюнуть».

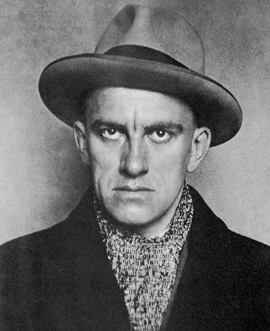

Странное признание. Вроде бы и не вяжется с обликом. «Олонецкий ведун», «вседержитель гумна», «Аввакум ХХ века», «поэт посконный и овинный» , «ангел пестрядинный», радетель «берестяного рая», податель «ломтей черносошных», законодатель «избяного чина», в питерских салонах поющий столичным шаркунам про то, как «в пару берлог разъели уши у медвежат ватаги вшей», — он не знает названия тому, чтО любит?

Странное признание. Вроде бы и не вяжется с обликом. «Олонецкий ведун», «вседержитель гумна», «Аввакум ХХ века», «поэт посконный и овинный» , «ангел пестрядинный», радетель «берестяного рая», податель «ломтей черносошных», законодатель «избяного чина», в питерских салонах поющий столичным шаркунам про то, как «в пару берлог разъели уши у медвежат ватаги вшей», — он не знает названия тому, чтО любит?

И если городская жизнь ему так мерзка, — зачем ходит, зачем поет изнеженным бездельникам, зачем стучится в их двери?

Блоку письма пишет четыре года, потом наносит визиты, — почему именно его избирает своим слушателем, и первую книгу ему посвящает? Что у них общего? Сын вытегорской плачеи и винного сидельца из деревни Желвачево, отданный на выучку соловецким старцам, смолоду полгода отсидевший за участие в крестьянских бунтах, — что он надеется доказать отпрыску университетских интеллектуалов — Блоку, ищущему встреч с туманно-прекрасной Дамой, а вовсе не с ходоками из избяной Руси?

И ведь доказывает!

В 1908 году в Петербурге появляется тихий провинциальный студент, выросший на волжских кочевьях и вынесший оттуда не широкогульное буйногласие, как можно было бы ожидать, а отрешенный взгляд «в никуда» и застенчивость, граничащую с онемением.

В 1908 году в Петербурге появляется тихий провинциальный студент, выросший на волжских кочевьях и вынесший оттуда не широкогульное буйногласие, как можно было бы ожидать, а отрешенный взгляд «в никуда» и застенчивость, граничащую с онемением.

С собой он привозит большую корзину стихов, и среди них такое,

Россия забыла напитки,

В них вечности было вино,

И в первом разобранном свитке

Восчла роковое письмо.

Ты свитку внимала немливо,

Как взрослым внимает дитя,

И подлая тайная сила

Тебя наблюдала хотя.

Чекисты, расстреливавшие Гумилева, рассказывали, как потрясло их его самообладание:

Чекисты, расстреливавшие Гумилева, рассказывали, как потрясло их его самообладание:

— И чего он с контрой связался? Шел бы к нам — нам такие нужны!

Среди великих поэтов Серебряного века, измученных сомнениями, подорванных компромиссами и обессиленных предчувствиями, Гумилев — уникальный пример, когда человек не просто абсолютно предан идеалу, но практически, невзирая ни на какие обстоятельства, готов соответствовать ему. Включая и «режим», которому однажды присягнул.

Крещенный в православии, он и среди скептических интеллигентов, и среди крутых большевиков продолжает при виде каждой церкви осенять себя знамением, хотя, по ядовитой характеристике Ходасевича, «не подозревает, что такое религия».

Присягнувший царю, он остается монархистом и не скрываает этого ни от простодушных пролеткультовцев, ни от змеино-хитрых чекистских следователей, он даже в подсоветской печати ухитряется помянуть «моего государя» , хотя никаких добрых чувств не питает ни к Николаю П, ни вообще к Романовым — скорее уж к мифологизированным Рюриковичам, а более всего — к императрице, которая была шефом его полка и в 1914 году вручала ему Георгиевский крест.

Ползает плоть — дух летает. Мучительно вползать в литературу, когда за плечами — четыре класса череповецкой «ремеслухи», и ни одна серьезная редакция не интересуется поэтическими опытами самоучки, опьяненного Фофановым и Лохвицкой. И ни один салон не принимает паспортно-урожденного питерца, который успел понежиться первый десяток лет жизни на рафинированных дачах («мы жили в Гунгербурге, в Стрельне, езжали в Царское Село»), а потом, сорванный отцом, протаскался еще семь лет по Новгородчине («в глухих лесах»), по Уралу и Сибири («синь Енисея»), за месяц до русско-японской войны сбежал с Дальнего Востока в родимый Питер и теперь рассылает свои стихи по журналам. Дальше «Колокольчика» однако не продвигается — в основном ничтожными брошюрками издает за свой счет.

Ползает плоть — дух летает. Мучительно вползать в литературу, когда за плечами — четыре класса череповецкой «ремеслухи», и ни одна серьезная редакция не интересуется поэтическими опытами самоучки, опьяненного Фофановым и Лохвицкой. И ни один салон не принимает паспортно-урожденного питерца, который успел понежиться первый десяток лет жизни на рафинированных дачах («мы жили в Гунгербурге, в Стрельне, езжали в Царское Село»), а потом, сорванный отцом, протаскался еще семь лет по Новгородчине («в глухих лесах»), по Уралу и Сибири («синь Енисея»), за месяц до русско-японской войны сбежал с Дальнего Востока в родимый Питер и теперь рассылает свои стихи по журналам. Дальше «Колокольчика» однако не продвигается — в основном ничтожными брошюрками издает за свой счет.

Наконец, в 1909 году кто-то, вхожий в Ясную Поляну, вместе с прочей литературной почтой доставляет туда брошюрку и вчитывает некую «поэзу» или «хабанеру» в ощетиненное брадищей ухо Толстого. Что-нибудь такое:

Вонзите штопор в упругость пробки, —

И взоры женщин не будут робки!..

Летом 1907 года московский студент, проводящий каникулы в имении дядюшки своей молодой жены (первой), наблюдает из окна полевые работы, а также лесные досуги окрестных крестьян; он пишет шесть строф, с которых начинается интересующий нас сюжет.

Летом 1907 года московский студент, проводящий каникулы в имении дядюшки своей молодой жены (первой), наблюдает из окна полевые работы, а также лесные досуги окрестных крестьян; он пишет шесть строф, с которых начинается интересующий нас сюжет.

Сюжет, в герое которого его жена (третья) увидит вечного скитальца, чья изначальная неприкаянность предопределяет все его мучения. В том числе литературные. Примкнул к символистам, но не стал их настоящим приверженцем. Мог бы (а по возрасту, по вкусам, по стиховому почерку, казалось, и должен бы) примкнуть к парнасцам-акмеистам — не примкнул. Ни туманных чаяний Блока не разделил, ни имперской твердости Гумилева, ни клюевской веры в избяной рай, ни есенинской веры в «Русь», святую и советскую разом.

Встретив его впервые незадолго до изгнания, Нина Берберова думает: вот человек, который не принадлежит в прошлом никому и ничему, он весь — из «нового времени». Потом становится понятно, ЧТО это за новое: «холод и мрак грядущих дней». Ибо ни за что «современное» он тоже не может «зацепиться»: ни за планетарную утопию Хлебникова, ни за социальную — Маяковского, не говоря уже о северянинском душистом модерне.

Строкою ниже — срыв в сиротскую интонацию: «…Оттого, что иной не видал». Это более или менее понятно. Но строкою выше — нечто, с общеупотребительной точки зрения совершенно непонятное:

Строкою ниже — срыв в сиротскую интонацию: «…Оттого, что иной не видал». Это более или менее понятно. Но строкою выше — нечто, с общеупотребительной точки зрения совершенно непонятное:

Я от жизни смертельно устал,

Ничего от нее не приемлю…

Это пишет неполных восемнадцати лет юноша, выпускник одного из престижнейших столичных училищ; он собирается продолжить образование в лучших университетах Европы, недавно он с увлечением писал о теме преступления и наказания в пушкинском «Борисе Годунове», а вскоре начнет посещать знаменитую «Башню» Вячеслава Иванова — Мекку интеллигентского Петербурга. Откуда такая «смертельная усталость» в молодом победоносном существе, гордо несущем вскинутую голову? Почему, впивая со всех концов мировую культуру, он «ничего не приемлет»?

Если не знать «поперечный нрав» великого поэта, подтвержденный, к несчастью, его дальнейшей судьбой, можно подумать, что перед нами поза, театральный жест, притворство. Но это реальность. Реальность внутреннего состояния. Неподдельность ужаса, который охватывает человека, когда он понимает, что изначально заброшен в невесомость.

О стихах Пастернака Анна Ахматова заметила: там все происходит до шестого дня творенья. Там есть все: горы, леса, хаос, но нет людей. Там Бог еще не создал человека.

О стихах Пастернака Анна Ахматова заметила: там все происходит до шестого дня творенья. Там есть все: горы, леса, хаос, но нет людей. Там Бог еще не создал человека.

Марина Цветаева, не знающая об этом отзыве, в ту же пору пишет Пастернаку: «Вы не человек… а явление природы… Бог по ошибке создал Вас человеком…»

Две пифии, отсчитывающие от «опустошения», отчетливо видят то, что на обычный взгляд может показаться обычным «перенаселением» и «богатством»; но это другое. Мир заполнен материей и энергией до такой степени, что человек с его масштабами как бы исчезает в этом потоке.

В 1928 году тридцативосьмилетний мастер, в самом расцвете сил, садится править свои ранние стихи для переиздания. Сам факт такой правки уже говорит о многом. Стих, стало быть, не документ бытия, родившийся в определенной точке времени и пространства; стих — это развитие некоей «темы», сгущение некоей «энергии», развертываемой в ЛЮБОЙ точке времени и пространства.

В августе 1946 года, числа 16 или 17-го, Анна Андреевна Ахматова явилась в Союз писателей за лимитом. В коридоре от нее шарахнулся какой-то начальник — она отнесла это за счет обычного хамства. Секретарша, здороваясь, отвела заплаканные глаза — видно, у нее были какие-то неприятности. На обратном пути встретился Зощенко; он неожиданно перебежал Шпалерную, остановил, поцеловал обе руки, посмотрел в глаза: «Что теперь делать, Анна Андреевна? Терпеть?» Она подумала: у него очередные бытовые неурядицы, в тон ему ответила: «Терпеть, Мишенька, терпеть» — и спокойно последовала дальше.

В августе 1946 года, числа 16 или 17-го, Анна Андреевна Ахматова явилась в Союз писателей за лимитом. В коридоре от нее шарахнулся какой-то начальник — она отнесла это за счет обычного хамства. Секретарша, здороваясь, отвела заплаканные глаза — видно, у нее были какие-то неприятности. На обратном пути встретился Зощенко; он неожиданно перебежал Шпалерную, остановил, поцеловал обе руки, посмотрел в глаза: «Что теперь делать, Анна Андреевна? Терпеть?» Она подумала: у него очередные бытовые неурядицы, в тон ему ответила: «Терпеть, Мишенька, терпеть» — и спокойно последовала дальше.

Она НИЧЕГО не знала о том, что с нею произошло.

Современному читателю надо объяснить в этом эпизоде два обстоятельства. Одно простое: что значит придти за лимитом? Это значит получить особый талончик, «единичку» на промтовары, «лимит» на продукты в «распределитель»; в военные и первые послевоенные годы такое отоваривание было в порядке вещей; соответствующие термины объяснения не требовали.

Они встречаются — как две королевы, в 1941 году, за считанные дни до войны, которая убьет одну из них. После тридцати лет заочного знакомства встречаются впервые.

Они встречаются — как две королевы, в 1941 году, за считанные дни до войны, которая убьет одну из них. После тридцати лет заочного знакомства встречаются впервые.

Почему не раньше? Тридцать лет Цветаева знает стихи Ахматовой. Пишет ей влюбленные письма, посылает подарки, просит автографы и получает их. Знакомиться — гордость не позволяет (как и с Блоком, которого — боготворит). Лишь вернувшись из эмиграции, передает Ахматовой — через Пастернака — что хочет ее увидеть и просит позвонить.

Звонок:

— Говорит Ахматова.

— Я вас слушаю.

(Да, да, вот так: ОНА меня слушает! — не без яда комментирует Ахматова много лет спустя, пересказывая разговор Лидии Чуковской).

Маяковский в «серебряном веке»- особняком. Никакого «серебра» в палитре, разве что дензнаки, да один раз — портсигар, символ превосходства человеческого дела над необработанной природой. Слова «чернь» Маяковский не любит. Любит: «пролетариат», «крестьянство», «смычку». Цветопись скупа, как ни странно для живописца: в основном красный (знамена), реже синий (небосвод, океан). Без полутонов.

Маяковский в «серебряном веке»- особняком. Никакого «серебра» в палитре, разве что дензнаки, да один раз — портсигар, символ превосходства человеческого дела над необработанной природой. Слова «чернь» Маяковский не любит. Любит: «пролетариат», «крестьянство», «смычку». Цветопись скупа, как ни странно для живописца: в основном красный (знамена), реже синий (небосвод, океан). Без полутонов.

С другими великими поэтами Серебряного века Маяковского объединяет только век: время, когда мир распадается, и его можно удержать страшной ценой, равной самому миру.

Экспозиция трагедии — зияние на месте центра. «Я дедом — казак, другим — сичевик, а по рожденью — грузин».

Как у всех его сверстников, интерес к современности — с момента Японской войны. У него — следующим образом: грузины начинают вешать прокламации — казаки начинают вешать грузин. «Мои товарищи — грузины… Я СТАЛ НЕНАВИДЕТЬ КАЗАКОВ.»

Формула самоопределения — момент начала ненависти. Заполнение вакуума. Вексель для сведения счетов.

Ситцевым праведником входит в национальный синодик. Ни хулиганству, ни дебошам не поверили. Поверили — голубым глазам, льняным кудрям, нежной заветренности голоса. «Последний поэт деревни». Всегда среди берез. Свойский, мужицкий. Под иконами умереть хотел, в русской рубашке. Под лампадами. «Русь» — в каждом стихе. «Я люблю тебя, родина кроткая, а за что — разгадать не могу». «Грустная песня, ты — русская боль». «Русь моя, деревянная Русь, я один твой певец и глашатай».

Ситцевым праведником входит в национальный синодик. Ни хулиганству, ни дебошам не поверили. Поверили — голубым глазам, льняным кудрям, нежной заветренности голоса. «Последний поэт деревни». Всегда среди берез. Свойский, мужицкий. Под иконами умереть хотел, в русской рубашке. Под лампадами. «Русь» — в каждом стихе. «Я люблю тебя, родина кроткая, а за что — разгадать не могу». «Грустная песня, ты — русская боль». «Русь моя, деревянная Русь, я один твой певец и глашатай».

В реальности все не так гладко.

Происхождение действительно крестьянское. Там неважно, из бедных ли, из богатых (родился среди бедных, рос среди богатых, но все родственники) — важно то, как сам о себе думает. А думает о себе так: «не из рядового крестьянства, а из верхнего, умудренного книжного слоя». Еще любопытное признание: «Дед вовсе был не крестьянин… у него, деда, „два парохода по Волге ходили“ (прежде Есенин о двух дедовских баржах, в самом деле ходивших у Титова в Питер по Неве, осмотрительно помалкивал)» — свидетельство Надежды Вольпин в повести «Свидание с другом». Тут опять-таки интересно не то, кем был дед, а то, что внук помалкивает, а потом не выдерживает и хвастается. А может, и выдумывает. Важно опять-таки: ЧТО выдумывает.