Лицо

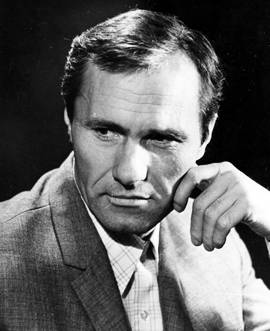

Он рассказывал: «Как киноактера меня на улицах узнают. Но в большинстве в таком роде: «Мы с вами не работали на Севере на лесозаготовках? Больно уж лицо знакомое...»

Он рассказывал: «Как киноактера меня на улицах узнают. Но в большинстве в таком роде: «Мы с вами не работали на Севере на лесозаготовках? Больно уж лицо знакомое...»

«Лицо знакомое...» Останавливает, а чем — непонятно. Лицо, как у тысяч, — типичное. Таким может быть лицо лесоруба-таежника, шофера дальней трассы, директора сельской школы, если он не из приезжих, а из местных. Острые сибирские скулы, вырубленный подбородок, твердый рот, словно сведенный у углов морщинами, массивный лоб, из-под которого, как из амбразур, настороженно глядят узкие, прищуренные глаза, — фактура жесткая, определенная, типичная. Что же приковывает? Вдруг — улыбка, странная меж этих бугрящихся желваками скул. Вдруг — смех в глазах, как разряд тока. И еще — в бровях что-то... Неуловимое движение — и в бровях душевная боль. Остановить это впечатление вы не можете: оно мгновенно. А вглядываетесь — типаж: скулы, складки у рта, русый чуб: слесарь, рыбак, машинист...

Судьба наделила Василия Шукшина не только удивительным по типичности лицом — она наградила его и соответствующим ранним опытом. Родился на Алтае в 1929 году; родись двумя годами раньше — был бы на фронте. Но война сделала свое дело: вытолкнула из деревенского детства и погнала по земле искать заработка. Там, где у обычных детей мирного времени располагаются «старшие классы» и «высшее учебное заведение», — у Шукшина лежит десятилетие ранней работы, из которого, собственно, и вышли впоследствии все его книги, все фильмы и роли. Работал слесарем на заводе во Владимире, строил литейный завод в Калуге, был разнорабочим, грузчиком, матросом, директором сельской школы, секретарем райкома комсомола... В конце этого десятилетия — финал скитаний: приемная комиссия ВГИКа.

Явился туда — «сермяк сермяком», во всем солдатском. «Вышел к столу. Ромм о чем-то пошептался с Охлопковым, и тот... серьезно так спрашивает: „Слышь, земляк, где сейчас Виссарион Григорьевич Белинский работает? В Москве или в Ленинграде?“ Оторопел: „Критик-то который?..“ — „Ну да, критик-то“. — „Да он вроде помер уже...“ А Охлопков... совсем серьезно: „Что ты говоришь?“ Смех кругом...»

Обоснование темы

Весной 1986 года, выступая по Всесоюзному телевидению со своеобразной публичной лекцией, академик Д. С. Лихачев в ответ на записку сказал: что такое интеллигент — по совокупности признаков не определишь. Есть только один признак. Можно притвориться добрым, можно притвориться мягким... Но притвориться интеллигентным невозможно. Интеллигентность — это то, что не удается имитировать. И потому так ненавидят это понятие люди неинтеллигентные...

Весной 1986 года, выступая по Всесоюзному телевидению со своеобразной публичной лекцией, академик Д. С. Лихачев в ответ на записку сказал: что такое интеллигент — по совокупности признаков не определишь. Есть только один признак. Можно притвориться добрым, можно притвориться мягким... Но притвориться интеллигентным невозможно. Интеллигентность — это то, что не удается имитировать. И потому так ненавидят это понятие люди неинтеллигентные...

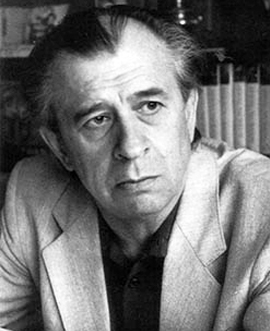

Для середины 80-х годов и эта записка, и этот ответ кажутся естественными. Как естественна для нынешнего времени и постановка этого вопроса именно в связи с творчеством Юрия Трифонова. Для огромного числа читателей он — писатель интеллигенции. Не писатель для интеллигенции, а именно писатель интеллигенции: защитник принципа, знаток типа, истолкователь опыта.

Не так было в начале 70-х, когда от прежних повестей и романов своих Юрий Трифонов неожиданно повернулся к «городским повестям», в которых не сразу увидели главное его дело. А когда увидели, стали искать «ключевое понятием».

Для середины 50-х годов таким ключевым понятием был несомненно — «типический герой».

На рубеже 50-х и 60-х литературная мысль вращалась около другой точки: «молодой человек».

В 60-е годы годы центральным термином кажется «органичность».

К какому же пункту устремляется наша литературная мысль в первой половине 70-х?

«Интеллигент». Это слово мелькает в критических обзорах и в диалогах героев прозы, в статьях моралистов и в отчетах социологов, в исследованиях историков литературы и в письмах читателей редакторам журналов.

Восхождение к свету

Почему растет береза на разрушенной стене?

Его поэзия достаточно полно описана критиками. Его спокойная любовь к родной стороне справедливо противопоставлена и абстрактной энергичности умозрительных городских поэтов, и экзальтированному буйству новейших воителей за старину. Его прозрачный, звеняще-уравновешенный стих несовместим с демонстративной нарочитостью ни модернизированных, ни архаизированных «искусников», здесь царят простота и свежесть, простор и воля.

Его поэзия достаточно полно описана критиками. Его спокойная любовь к родной стороне справедливо противопоставлена и абстрактной энергичности умозрительных городских поэтов, и экзальтированному буйству новейших воителей за старину. Его прозрачный, звеняще-уравновешенный стих несовместим с демонстративной нарочитостью ни модернизированных, ни архаизированных «искусников», здесь царят простота и свежесть, простор и воля.

Жигулин верен себе и в своей новой книжке — в "Прозрачных днях«.Здесь «прозрачно, легко и морозно»; здесь — милая родина и прочная, ненавязчивая память, спокойные подмосковные и воронежские пейзажи, тихое и пристальное всматривание в судьбу.

Но эта книжка позволяет более глубоко понять внутренний драматизм жигулинской поэзии, ее философский пафос. Не потому, что книжка эта «иная», чем прежние, — она не «иная». А потому, что все предварительные слова о Жигулине уже сказаны. О нем говорили: смотрите — вот он спокоен, он не суетится, не спешит, не буянит и не машет кулаками — видно, он что-то знает.

Что же именно знает он о жизни? Какой урок вынесен из этого спокойного созерцания? Какой духовный опыт спрятан в этих звеняще-прозрачных стихах?

Первое, что нужно отметить в спокойном поэтическом мире Жигулина, — этот покой обманчив. Из умиротворенных пейзажей встает память о потрясениях. Тревожная символика пронизывает самое видение мира, поэтому мертвые елки на кургане для Жигулина — винтовки когда-то погибших солдат, а ласточки в небе — это их неупокоенные души. И узкие бойницы монастыря заставляют ждать гулкого выстрела... Это не «картина прошлого в обрамлении настоящего» и не «художественный контраст» тишины и взрыва, — это какая-то изначальная совмещенность жизни и смерти, покоя и бури, это внутренняя готовность к выстрелу, штыку и грому в любую минуту, это — трагический непокой души, созерцающей покойную природу. «Гулко эхо от ранних шагов. Треск мороза — как стук карабина. И сквозь белую марлю снегов просочилась, пробилась рябина». Так видит человек, ощущающий за прозрачной тишиной не только столетия кровавых исторических битв, но живую боль собственного опыта. Это не просто отзвуки драматической реальности, долетающие через тишину полей,— это пробивающиеся сквозь безмятежную несуетность мира приметы трагического самосознания. И «вечные» черты, какие видит в природе и в мире Анатолий Жигулин, — это не та покойная и невозмутимая вечность, которая по самому определению должна противостоять живой трепетности существа, дышащего «здесь и теперь», — нет, у Жигулина совершенно удивительный сплот этих начал, их соединение и столкновение, их взаимоупрек и взаимонужда; «трепетная вечность» — вот та странная истина поэзии А. Жигулина, которая и делает эту поэзию неповторимой.