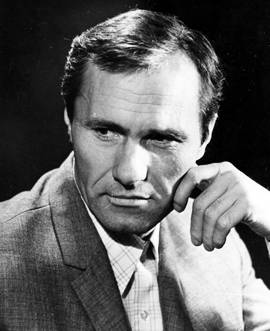

Лицо

Он рассказывал: «Как киноактера меня на улицах узнают. Но в большинстве в таком роде: «Мы с вами не работали на Севере на лесозаготовках? Больно уж лицо знакомое...»

Он рассказывал: «Как киноактера меня на улицах узнают. Но в большинстве в таком роде: «Мы с вами не работали на Севере на лесозаготовках? Больно уж лицо знакомое...»

«Лицо знакомое...» Останавливает, а чем — непонятно. Лицо, как у тысяч, — типичное. Таким может быть лицо лесоруба-таежника, шофера дальней трассы, директора сельской школы, если он не из приезжих, а из местных. Острые сибирские скулы, вырубленный подбородок, твердый рот, словно сведенный у углов морщинами, массивный лоб, из-под которого, как из амбразур, настороженно глядят узкие, прищуренные глаза, — фактура жесткая, определенная, типичная. Что же приковывает? Вдруг — улыбка, странная меж этих бугрящихся желваками скул. Вдруг — смех в глазах, как разряд тока. И еще — в бровях что-то... Неуловимое движение — и в бровях душевная боль. Остановить это впечатление вы не можете: оно мгновенно. А вглядываетесь — типаж: скулы, складки у рта, русый чуб: слесарь, рыбак, машинист...

Судьба наделила Василия Шукшина не только удивительным по типичности лицом — она наградила его и соответствующим ранним опытом. Родился на Алтае в 1929 году; родись двумя годами раньше — был бы на фронте. Но война сделала свое дело: вытолкнула из деревенского детства и погнала по земле искать заработка. Там, где у обычных детей мирного времени располагаются «старшие классы» и «высшее учебное заведение», — у Шукшина лежит десятилетие ранней работы, из которого, собственно, и вышли впоследствии все его книги, все фильмы и роли. Работал слесарем на заводе во Владимире, строил литейный завод в Калуге, был разнорабочим, грузчиком, матросом, директором сельской школы, секретарем райкома комсомола... В конце этого десятилетия — финал скитаний: приемная комиссия ВГИКа.

Явился туда — «сермяк сермяком», во всем солдатском. «Вышел к столу. Ромм о чем-то пошептался с Охлопковым, и тот... серьезно так спрашивает: „Слышь, земляк, где сейчас Виссарион Григорьевич Белинский работает? В Москве или в Ленинграде?“ Оторопел: „Критик-то который?..“ — „Ну да, критик-то“. — „Да он вроде помер уже...“ А Охлопков... совсем серьезно: „Что ты говоришь?“ Смех кругом...»

Любопытнейшая сцена! С точки зрения элементарной логики — более чем странная. Что ж, Охлопков действительно думает, будто человек, работавший директором школы, не слыхал о Белинском? Да ни в коем случае! Или Шукшин заблуждается насчет этой проблемы? Смешно! И все ж подспудный смысл в этой сцене есть: перед нами — мгновенная актерская импровизация, в ходе которой партнеры провоцируют друг друга. Начинает Охлопков; он провоцирует в Шукшине «сермяка», не к личности адресуется, а именно к типажу: «Слышь, земляк...» А Шукшин? Он выдерживает игру, но в том, как он выдает требуемый ответ, угадывается встречный вызов: «Ну, и далеко ли мне надо зайти в этом посконстве?» Я прошу читателя прочувствовать в его реакции главное: играть-то он «сермяка» играет, но словно вынужденно, и страдает при этом, и душа его ищет совсем другого.

«...Смех кругом, а мне-то каково...»

В этой сцене, которую впоследствии Шукшин вспомнил в одном из своих интервью, как бы свернута вся его последующая творческая драма: преодоление типажности, преодоление комического амплуа, преодоление всего того, что сковывало личность.

Его приняли во ВГИК. В мастерскую, которую вел один из известнейших советских режиссеров — Михаил Ромм.

М. И. Ромм стал составлять для Шукшина списки книг, какие надо читать: Пушкин, Толстой, Достоевский... Что там кипело и копилось в душе студента-переростка? Теперь это можно отдаленно проследить по его книгам. Но тогда, во второй половине 50-х годов, рассказы Шукшина еще не печатались; их никто не читал; в нем никто и не искал, не ожидал найти ни писателя, ни режиссера. Видели другое: скулы лесоруба, взгляд исподлобья... Фактура и вытолкнула Шукшина на экран. Он был еще студентом, когда Марлен Хуциев пригласил его на главную роль в «Двух Федорах». Шел 1959 год. Шукшин сыграл. По всеобщему мнению — успешно.

Это кажется странным. Шукшин чисто механически вписан в приглушенно поэтичный Хуциевский рассказ о фронтовике, душа которого оттаивает после войны. Фигура солдата здесь — как часть пейзажа; Федор снят преимущественно на общих и средних планах, часто со спины; там, где мы видим его лицо, в глаза нам бросаются атрибуты типа: пышные усы, выбеленный чуб, крепкая лепка щек. Внешне — все «бывалое», теркинское. Но — странное ощущение: при этой «теркинской» внешности, когда ждешь взрывного юмора, бешеного темперамента — герой Шукшина словно бы заторможен. Глаза куда-то внутрь себя смотрят.

...В конце жизни Шукшин еще раз вернулся к типу живучего боевого солдата, и тогда он сыграл-таки взрывной темперамент — в Лопахине из фильма «Они сражались за Родину». Но еще пятнадцать лет надо было идти к этому финалу. Начало — здесь. Здесь — пышные гренадерские усы, сибирские скулы, белый чуб. И — странный, потаенный взгляд в себя.

Путь писателя. Периоды

Профессиональная «многостаночность» Василия Шукшина, поначалу так умилявшая многих ценителей литературы и искусства, со временем стала выглядеть несколько иначе; Шукшин столько сделал в разных областях и оказался так популярен, что непонятно было, по какому профессиональному кодексу и как его судить: ему легко прощались огрехи стиля, потому что он отличный режиссер, огрехи режиссуры — потому что он отличный актер, и т. д. Опасная оказалась всезащищенность! Уязвимая для узкого анализа: берешь Шукшина на узком фронте — ну, скажем, смотришь литературное мастерство пресловутое — даже в лучших рассказах то там, то здесь — опускание в бывальщину, небрежность ремарок посреди блестящих диалогов, да и ритм корявый какой-то... А длинные повести Шукшина, на которых наши критики-эстетики оттачивали свои скальпели,— это как объяснить, как связать? Нет, тут прежде надо было договориться, о чем речь.

Не книги, не тексты надо было «рецензировать» у Шукшина, а за цепочкой текстов (хороших, плохих, средних, блестящих, глубочайших, необязательных, и далее—за цепочкой снятых им киноэпизодов — хороших, плохих, средних...) почувствовать сквозную душевную судьбу, опыт.

Уловив это, критик Г. Митин заметил, что Шукшин, играючи, воссоздает не столько реальные картины, сколько свою, особенную, шукшинскую жизнь, вселяясь в своих героев. Поэтому когда литературоведы попробовали делить творчество Шукшина на периоды, они обнаружили, что он ничего не завершил, а всегда только «начинал»...

«Творческие периоды» у Шукшина действительно размыты. Не без сомнений принимаюсь я на этот раз излюбленному занятию своего цеха. Тем более что вижу трудности и помимо этой.

Трудностей — три.

По моим ощущениям, за первый же год, прошедший после смерти Шукшина, о нем написали больше, чем за все пятнадцать лет его работы, — если не по количеству откликов, то по общему объему, а если и не по объему, то уж во всяком случае по «коэффициенту резонанса». Есть судьбы, естественно угасающие, эта пресеклась странно, неожиданно, непоправимо рано; даже и теперь трудно отрешиться от желания как-то скомпенсировать несправедливость этой гибели: тянет писать о том, что Шукшиным завещано, каково его место в нашем теперешнем раздумье о себе, каково его целостное наследство. Обращаясь к разработке эволюции, попадаешь в диссонанс общему тону, делаешь шаг в сторону спокойного методического исследования, которому нужна холодная голова, — и делаешь этот шаг не без внутреннего усилия.

Вторая трудность — та самая, о которой писал С. Залыгин: размытость этапов. Случай достаточно редкий в нашей литературной практике, где куда больше ценят звонкие споры с «собой, вчерашним». Типичный современный писатель, творя, словно выкладывается под скальпель критика: все повороты акцентированы, все периоды пронумерованы. Шукшин — другой: ощущение такое, словно он, явившись, сразу же выложил из мешка все свое богатство и более уже не прибавлял. В ранних его рассказах — сюжетные положения, детали, целые сцены, которые пятнадцать лет спустя, почти без изменений, он переносит в свои последние повести. В «Земляках», поставленных по сценарию Шукшина уже после его смерти, целая сюжетная линия повторяет его дипломную картину 1961 года. У другого художника это носило бы характер курьеза — у Шукшина нет. Ни в одной книге, ни под одним рассказом он не ставит даты: это неважно. И впрямь, важно ли, в каком порядке ему рассказывать: и так и эдак можно, все уже добыто, все имеется... Какая там эволюция!

И третья трудность: чью, собственно, эволюцию мы исследуем? Героев Шукшина? Но попробуйте-ка уловить это, когда Пашка Колокольников заимствует поступки то у Пашки Холманского, то у Гриньки Малюгина, а этот Гринька — в одноименном рассказе — подвиг совершает, а в романе «Любавины» изуверствует; попробуйте запомнить героев, когда по поводу «Странных людей» Шукшин сетует, что надо героя рассказа «Думы» объединить с героем рассказа «Миль пардон, мадам», когда «Владимир Семенович из мягкой сещии» отчасти совмещен с бухгалтером из повести «Позови меня в даль светлую», а веселый герой «Печек-лавочек» носит фамилию мрачного самоубийцы из «Сураза»...

По первому впечатлению, книги Шукшина — это пестрый мир самобытнейших, несхожих, самодействующих характеров, но, вдумавшись, видишь, что этот мир зыблется, словно силясь вместить что-то всеобщее, какую-то единую душу, противоречивую и непоследовательную, и вовсе не множество разных типов писал Василий Шукшин, а один психологический тип, вернее, одну судьбу, ту самую: «Шукшинскую жизнь».

Так эволюцию чего мы здесь имеем? Эволюцию героя? Сельского жителя, который в 1962 году ремонтирует сломавшийся паром, в 1967 году едет гостить в город, а в 1974 ссорится с вахтером в больнице? Нет. Мы имеем здесь эволюцию совсем иного рода: духовную эволюцию самого Шукшина. Человека, который четырнадцати лет отроду ушел из родной деревни, чтобы не помереть там с голоду в последний военный год. И полтора десятилетия мотался по жизненным университетам: слесарь, маляр, грузчик, матрос, радист, секретарь сельского райкома комсомола, директор сельской школы, студент ВГИКа...

И в тех же самых кирзовых сапогах пришел в литературное объединение при одном московском журнале:

— Принес рассказы. Прошу прочитать и обсудить их сейчас же!

Так он явился в большую литературу...

«Почему я пишу?»

Сотрудник журнала робко спросил:

— Что за спешка?

— Тороплюсь на экзамен! В институт!

«Он как бы стеснялся своей настойчивости», — не без умиления вспоминал позднее Александр Андреев, руководитель литобъединения при журнале «Октябрь» (именно тут разворачиваются описываемые события). Боюсь, что в момент встречи с напористым автором эмоции были не так однозначны, но интерес победил: Андреев взялся за рукопись. Возможно, он не знал, что перед ним человек, уже сыгравший две-три роли в кино. Роли не бог весть какие, но актерской интуиции Шукшину хватило, чтобы «выдать» этюд о человеке из народа, который ужасно спешит приобщиться к высокой словесности. Именно такие люди были позарез нужны тогда журналу «Октябрь»: в литературе шла смена поколений, смена тем, смена авторитетов; кругом шумели бойкие, дерзкие, быстрые городские мальчики; им надо было противопоставить... кого? Человека прочного, уверенного, но — такого же быстрого. Шукшин-актер рассчитал свой этюд точно, а А. Андреев оказался благодарным зрителем: он тотчас прочел рассказы крепкого парня в кирзовых сапогах — и не пожалел об этом. В марте 1961 года журнал напечатал два шукшинских рассказа, в январе и мае 1962-го — еще три, а уже в ноябре главный редактор «Октября» Вс. Кочетов на страницах «Комсомольской правды» (тогда регулярно публиковались рапорты редакторов к очередному Всесоюзному совещанию молодых писателей) назвал В. Шукшина среди перспективных авторов «Октября», успешно противостоящих в нашей молодой прозе «идейной расшатанности и разболтанности» всяческих звездных мальчиков.

Это было первое упоминание о Шукшине в «большой критике».

Надо сказать, что оно вполне соответствовало его первоначальному месту в литературном процессе, хотя, конечно, не «место» красит здесь человека, а настоящий писатель приносит на всякое «место» свой мир.

Мир раннего Шукшина — это сельские шоферы, весело и умело делающие свое дело. Это деревенские ребятишки военных лет, голодные, продрогшие, неунывающие: отогрелся на печке, побежал в школу... Это мечтатели с чудинкой: один под балалайку песни поет, другой в драмкружке актерствует, третий вырезает из дерева Степана Разина и плачет над фигуркой... Мир Шукшина — это мир людей, которым хорошо, когда они дома.

Кого он не любит?

Нездешних.

Противник номер один — человек с портфелем. Толстый бухгалтер. Бюрократ. Противник номер два — вьюн с гитарой. Противник номер три — умник из студентов. Но это уже нестрашный противник...

Читатель, помнящий «раскладку сил» в нашей молодой прозе начала 60-х годов, согласится: при всем отличии ранних рассказов Шукшина от прозы «исповедальных романтиков» — вряд ли можно сказать, что он воюет с ними специально. Бюрократа с портфелем они ненавидят не меньше его. Вьюн с гитарой и у них отнюдь не всегда ходит в ореоле непризнанного гения — чаще он сопровождает проницательного умника, как бы охраняя его, оттягивая на себя неизбежные попреки в стиляжничестве. Умник — действительно главный герой тогдашней молодой прозы, но вот тонкость: Шукшин относится к умникам не то что с непримиримой враждой, а скорее с превосходством благодушия. Правду сказать, ему до них мало дела, он бесконечно далек от них, он из другого мира.

Из настолько далекого мира, что рано или поздно контраст неизбежно обнаружится. Но не при элементарном противопоставлении типов, а в глубине.

В глубине-то там и теперь пропасть, если вглядеться. Ну, вот ходячий сюжет того времени: приезд специалиста в глубинку. Молодые интеллектуалы решают этот сюжет в просветительском духе: пылкий романтик благодетельствует благодарных местных жителей, героически преодолевая их темноту.

Шукшин над таким вариантом смеется. У него бегает по деревне, суетится в сельсовете, произносит речи на берегу трогательная «Леля Селезнева с факультета журналистики» — вдохновляет плотников на ремонт парома. Шукшин замечает: это уже не сельсовет, а факультет какой-то. Его позиция: нечего бегать, нечего командовать: ты — приехала, а мы здесь — дома. И мы эту жизнь лучше знаем. Пришла пора сломаться парому, он и сломался. Нужно время, чтобы его отремонтировать? Нужно. А что шофера при этом рыбу удят и козла забивают, вместо того чтобы бегать по берегу и торопить ремонтников, — тоже правильно: им, шоферам, потом ночь напролет зерно возить. Стало быть, делай дело и не прыгай.

Философы сказали бы: здесь философия жизни противопоставляет себя философии рассудочного активизма. Но мы скажем проще: идеал Шукшина — сила и терпение. Именно силе-то молодые интеллектуалы и пытаются противопоставить романтическую веру, а первая их черта — как раз нетерпение, непоседливость, желание во все вмешиваться, всюду наводить справедливость. Таков контраст.

Шукшин явился в литературу представителем опыта, спокойной прочности и устойчивости. На фоне беспокойств неопытного и неустойчивого молодого героя начала 60-х годов это явление достаточно независимое и чреватое драматизмом. Но драма, повторяю, впереди.

Драматизм первых шукшинских рассказов носит искусственный, я бы сказал, заемно-литературный характер.

Рабочие разгружают бревна; одно сорвалось, покатилось под откос, а там — на бережку — барышня городская книжку читает. Ленька бросился под бревно, спас барышню. Начинается у них роман. Ленька стесняется: вдруг ей с ним, простым, неинтересно? Встречает ее с городским хлюстом — кулаки налились свинцом... Сдержался. Ушел от неблагодарной. Горько стало... Чувствуете? Это уж скорее ранний Горький. Точнее, это вариация на его тему. Ученическая вариация: романсовая сентиментальность так и сквозит в этой истории о неоцененном «простом» сердце.

Вот удивительная особенность рассказов Шукшина первой половины 60-х годов: в глубинной, скрытой основе они сентиментальны. Несмотря на старательный аскетизм письма (никаких красот, никаких пышных слов!). Сентиментальны — несмотря на суровую фактуру материала. Эта суровость чувствуется, пока читаешь, — срабатывают детали, точно воссозданная обстановка детства: голодная военная зима в сибирской деревне, непосильный труд, пронизывающий холод... Но остается не эта скудость, не тяжесть, не свист вьюги, не голод; остается ощущение Дома и Родства, материнской ласки, неуходящей любви к тяжкой, голодной поре детства...

Уникальное положение В. Шукшина в нашей литературе начала 60-х годов объясняется именно этим двойным освещением, этим сочетанием суровости и сентиментальности. И вот критики «Нового мира» приветствуют в Шукшине сурового бытописателя, борца с пышнословием. Критики «Октября» лелеют в нем певца душевного здоровья, борца с шатающимися городскими юнцами. Придет время, и критики «Октября» с негодованием обрушатся на Шукшина — он не оправдает их надежд. Что же до лавров «бытописателя», то Шукшин сам отвергнет эти лавры. Пока же перед нами — всеобщий любимец, к тому же еще и удивительно разносторонний: он и актер, и писатель, и режиссер... Говорят, на защите диплома в 1961 году (Шукшин снял фильм по своему сценарию и сыграл одну из главных ролей) его тонко спросили: «Василий Макарович, а музыку к своим фильмам вы тоже будете писать?» — «И буду!» — ответил Шукшин без всякой иронии.

В этом демонстративном нежелании иронизировать, быть может, более всего сказывается то, чем Шукшин оказался наделен в высшей степени, — характер. Способность встать поперек потока. Не в стороне — в сторону часто отходят художники, не выносящие суеты, а именно поперек: со злой, вызывающей непокорностью. Поток в ту пору, надо сказать, именно иронией держался. Нежные романтики защищались смехом, они иронизировали надо всем вокруг и над собой тоже, веселая насмешливость была чем-то вроде вида на жительство в молодой литературе...

Встать поперек моды и с полной серьезностью размышлять: «Почему я пишу?.. Почему же так сильно — до боли и беспокойства — охота писать? Вспомнился мой друг Ванька Ермолаев, слесарь. Дожил человек до тридцати лет — не писал. Потом влюбился и стал писать стихи... Итак, хочется писать...» — нужно было иметь воистину крепкий характер, чтобы возмечтать такое в переменчивом потоке литературного остроумия начала 60-х годов. Старательная борьба Шукшина с «красивостями» («Писать надо так, чтобы слова рвались, как патроны в костре!») — есть, конечно, попытка скомпенсировать ту патетическую серьезность, то сентиментальное прямодушие, которое он чувствует на самом дне своей души и которого боится. Наивная надежда, ( что можно скрыть, уравновесить эту простодушную доверчивость «суровыми словами», свидетельствует, конечно, о писательской неискушенности Шукшина в ту пору. Не «словами» будет уравновешена и разрешена драма... Но это впереди.

А теперь хочу обратить внимание на следующее: пока в журналах «Октябрь» и «Новый мир» появляются уравновешенно крепкие рассказы Шукшина «из народной жизни» (я беру крайние точки тогдашней литературной прессы, а печатали Шукшина охотно и в других журналах: он был и впрямь всеобщий любимец), — параллельно сценкам, где отважный грузчик спасает неблагодарную городскую барышню, профессор объясняется в любви работяге-заочнику, не успевшему прочесть «Слово о полку Игореве», а деревенская бабуся пишет сыну в город смешную телеграмму на сто слов, — сам Шукшин работает над своим первым романом.

Роман этот — «Любавины» — появился в печати много позднее и интереса не вызвал: после «Даурии», не говоря уже о «Тихом Доне», такая казачья хроника вряд ли могла стать событием в литературе. Но если с точки зрения жанра «Любавины» — вещь вторичная, а в ряде сцен почти ученическая, то она чрезвычайно любопытна с точки зрения развития самого Шукшина. Ведь те самые Колокольниковы, Воеводины и Малюгины, которые в рассказах сборника «Сельские жители» балагурят и поют песни на Чуйском тракте, спасая народное добро, — там, в романе, дерутся насмерть, и эти 400 страниц непрерывных костоломных драк, убийств, насилий, казней, крови и ненависти написаны в ту же пору, тем же самым пером.

Оставалось только ждать, скоро ли отзовется наверху подводная масса айсберга и долго ли еще будет герой шукшинских рассказов вздыхать над листом бумаги, подобно Ваньке Ермолаеву, который «влюбился и стал писать стихи», — когда там, в глубине души его, копится такая ярость.

Недолго.

Можно даже указать точную дату, когда прорезался сквозь ровную ткань первых рассказов новый Шукшин, или, лучше теперь сказать, Шукшин настоящий. Это произошло в феврале 1964 года на страницах журнала «Искусство кино».

Я имею в виду рассказ «Критики». Рассказ — поворотный, знаменательнейший рассказ.

Там, где еще недавно сидел у Шукшина мудрый старичок и тихо думал о близящейся смерти, и глядел в голубую даль, умиляя своим спокойствием заезжую городскую интеллектуалку (см. финал книги «Сельские жители»), — там явился старик совсем иного рода. Посмотрел он на экран телевизора, где актер изображал сельского жителя, нашел, что тот топор правильно держать не умеет (а старик этот, надо сказать, проработал всю жизнь плотником и дело знал), так вот: посмотрел он на этот самый голубой экран, а потом стащил с ноги правый сапог, да и шарахнул телевизор вдребезги.

Я догадываюсь, почему рассказ «Критики» появился в журнале «Искусство кино»: прошел в порядке обсуждения качества наших телепередач. Догадываюсь и о том, почему ни в одном литературном журнале той поры ему не нашлось места: больно уж не вязалось все это с тем амплуа «суровой нежности» и «строгой справедливости», на которое Шукшин был прописан в литературе. Какая ж тут справедливость! Ну, осудил бы хулигана, так нет: уводит его милиционер, а внук плачет — жалко дедушку! Ну, если жалко, так и тут будь последователен: раскрой в нем «хорошего человека», голубиную душу... ан-нет: так и пишет — напился пьяный, разбил телевизор, ругался, злобствовал... И именно его жалко...

Все так. Дело совершенно неслыханное, но, как я понимаю, достойное интереса и внимания, ибо поворот наконец свершился. Шукшин сочувствует неправому. Он встает на сторону героя, который по всем человеческим законам (не говоря уже об административных) загодя кругом неправ...

И это есть та самая загадка, с которой началась в нашей литературе и в кинематографе нашем неповторимая, уникальная, до сих пор нас потрясающая работа зрелого Шукшина.

«Одна нога на берегу — другая в лодке»

Поворотный год — 1964. Выходит фильм «Живет такой парень», первая режиссерская работа Шукшина, и жизнь его сразу меняется. Полубезработный выпускник ВГИКа, игравший третьи роли в средних фильмах и ютившийся по чужим общежитиям, становится признанным московским режиссером, лауреатом фестивалей, победителем конкурсов. Он оказывается в центре всеобщего читательского внимания. Дело в том, что фильм, построенный на эпизодах уже известных рассказов Шукшина, заставил людей перечитать их. Перечитали рассказы и критики, и былое благодушие вдруг слетело с них...

Впрочем, сначала был триумф: дело в том, что первая картина Шукшина пошла по жанру комедии. Пашку Колокольникова, балагура и весельчака, «развозящего доброту» на своем газике, действительно легко было принять за шута горохового, хотя для Шукшина этот характер был серьезнейшей попыткой (может быть, последней попыткой, почти уже странной на костоломном фоне «Любавиных») утвердить то доверчивое, щедрое, нерасчетливое простодушие, которое сквозило в его первых рассказах. Узнав, что все это не более чем комедия, Шукшин оторопел. Он стал протестовать, объясняться, давать интервью, взывать к критикам, требуя серьезности.

И дозвался: вглядевшись в простоватого шофера, критика вынесла совершенно новый вердикт: она объявила Шукшина... апологетом деревенской темноты. Первый удар последовал из того самого журнала, который еще недавно связывал с Шукшиным такие радужные надежды: в статье «Бой за доброту» Лариса Крячко обнаружила у Шукшина апологию стихийного начала, абстрактный психологизм и, разумеется, нежелание «идти в ногу со временем».

Конечно, в этих формулах мало изящества и еще меньше точности, но чутье, надо сказать, сработало отлично: в прелестной, полусказочной, лирически-доброй ленте Шукшина Л. Крячко безошибочно уловила «мятеж», уловила едва ли не раньше, чем сам автор отдал себе в этом отчет... Минуло три года, вышло еще три десятка рассказов, вышла.. книжка «Там. вдали...», вышел фильм «Ваш сын и брат», — и тогда вокруг Шукшина действительно закипели программные споры, и атаковал его уже отнюдь не только журнал «Октябрь», и было это уже отнюдь не забавное недоразумение.

Ибо и Шукшин уже отдал себе отчет в повороте.

Посмотрим же, каков состав мыслей и эмоций в его творчестве 1964–1969 годов.

Итак, старики. Сельские старики, в которых еще сквозит первоначально так восхищавшая Шукшина невозмутимая мудрость. Но сапог недаром полетел в телевизор: не мудрость, а безумная страсть вдруг возгорелась в шукшинских дедах. Они заполошные, они непримиренные, они все не могут свести счеты с жизнью и вот «дуреют», и ищут друг друга, чтобы объясниться за старые обиды, и зовут из-под земли умерших, и воюют с внуками, которых все манит и манит этот «вшивый» город.

Внуки — еще более любопытный народ. Тянет их в город, и все тут. Кому они там нужны? Нет, едут, лезут в эту толпу, мыкаются там, простодушные, неумелые, злобные... Один ходил-ходил по аптекам, лекарство для матери искал. Заорал: «Я всех вас ненавижу, гадов!» В этом крике молодого деревенского парня столько же внешней несправедливости и столько же глубоко внятной Шукшину боли, как в крике старого деревенского деда: «Ирапланов понаделали — дерьма-то!»

Главным пунктом переживаний Шукшина становится обида за деревню. Он все время в рассказах возвращается к этому. Тоскует по родной деревне ответственный городской работник и все собирается туда — да где уж: дела не пускают; другой собрался, да поздно: приехал, а его брат родной не узнает — так исказил человека город.

Непрерывное острое сопоставление города и деревни делается для Шукшина какой-то навязчивой идеей: и жалко ему деревенских, и больно наблюдать, как пытаются самые лихие деревенские остряки увлечь заезжих модисточек, как насмерть дерется с городскими за девушку герой повести «Там, вдали...», а все без толку: модисточки только посмеиваются и ждут своих студентов, а герой повести хоть и по-> бил всех — все равно ушла женщина к учителю...

Шукшин вовсе не считает сельского жителя лучше — наоборот, он с горечью признает, что тот оказывается в городе дурак дураком. Здесь не защита деревни, а именно обида, боль за нее. Эту праведную обиду и пытается разглядеть Шукшин в смешном и глупом бунте своих героев.

Причем эта вот неловкость, всяческая внешняя неправота, неизбежность посмешища — абсолютно необходимый элемент сюжета. Без этого пропадет решающий оттенок: «нео-цененность» крестьянской души, оскорбленность героя, уязвимость...

На одном полюсе этого мятежного мира — тихий «чудик», невпопад тыкающийся к людям со своим добром и теряющийся, когда его ненавидят.

На другом полюсе — заводной мужик, захлебывающийся безрасчетной ненавистью, только и мечтающий взлететь над заезжим умником и «окружить» на него сверху: посрамить, унизить, втоптать.

Но это две стороны одной душевной драмы! И тот же Бронька Пупков, неоцененный артист, импровизатор, «травящий» приезжим у костра про то, как он «стрелил в Гитлера», но «промахнулся», — тот же Бронька, благодарный, что его выслушали, орет с крыльца, засучивая рукава: «Миль пардон, мадам! Изувечу!..» Икону об пол, церковь — бульдозером! И это тот самый наивный мечтатель, простодушный деревенский «чудик», который всех искренне любит и, попадая очередной раз впросак, горько жалуется судьбе: «Да почему же я такой есть-то?.. Что же мне делать?»

Мучительно сводя концы с концами, Шукшин пытается отделить в душе своего героя святость цели от грубости средств. В творчестве Шукшина второй половины 60-х годов обостряется противопоставление двух характеров: мужика-труженика и дикого уголовника, способного на все (и, между прочим, испорченного чаще всего городскими «ресторанами» — рассказ «Охота жить»). В качестве обратной гипотезы пробуется мотив трогательной дружбы двух бывших «зэков», один из которых «отломал» срок по уголовному делу, а другой — серьезный человек, инженер — был несправедливо посажен за «политику» (рассказ «Начальник»). Эти рассказы не вполне характерны для Шукшина (и не очень удачны, пожалуй) именно потому, что в ходе его поисков они носят характер тактических уступок. Стратегическая же задача состоит в том, чтобы объяснить единую душу, в которой безумие озлобленного «баламута» Ваньки, уходящего в город, чтоб доказать им всем «в профиль и анфас», странно уживается с детской добротой «чудика»...

Логически соединить (или развести) эти концы Шукшин не может (хотя пытается). Лучше всего он делает там, где, доверяя своему таланту, пишет именно то, что знает и.. чувствует: нелогичную, странную, чудную душу. Тогда гонится Ванька за тестем, бросившим его одного в волчьем лесу: «Дай отметелю!» Ему не надо ни взвешивать вину тестя, ни восстанавливать справедливость, ему надо только одно: облегчить душу, отметелить...

Момент самоутверждения! И вот Петр Ивлев копит деньги на костюм, по ночам вкалывает, наконец покупает... И что же? «Надел. Слегка напустил брюки на хромовые сапоги... и так прошелся по селу. И все. Больше ничего не требовалось — разок пройтись...»

Потом, позднее, в 70-е годы, Шукшин глубоко войдет в драму этой души и задумается о судьбах российского крестьянства: как, когда, почему сломила мужика русская история от вольницы к крепостной неволе и как стремился он из крепости опять на волю, и как вышел, наконец, к необъятной городской культуре, которую, как выяснилось, проще поломать, чем освоить.

Но к этим раздумьям и Шукшин еще должен выйти. А путь его лежит через неотменимые сетования на то, как обидно в поисках «разумного, доброго, вечного» подниматься мужику и уходить «с земли отцов и дедов».

И еще: надо выдержать критическую бурю, разыгравшуюся вокруг этих признаний.

Статья Ларисы Крячко в «Октябре» оказалась первой ласточкой. Год спустя выходит фильм Шукшина «Ваш сын и брат»; рассказ о приезде Игнахи Байкалова к тяте в село и о страданиях его брата Максима в городе приобретает на экране рельефность вызова; вызов критикой принят: на два года имя Шукшина влетает в обойму «деревенщиков»; обоймой пользуются стрелки самых разных литературных групп: одни обрушиваются на Шукшина за идеализацию села в противовес городу, другие хвалят Шукшина за это же самое: за то, что он нашел в селе «человека» в полном и целостном значении слова. Вырваться за пределы этой логики почти невозможно; спор, как воронка, втягивает все новых участников, и Шукшин, тоже поневоле в него втянувшийся, ощущает полную невозможность объяснить что-либо своим критикам[1].

Еще сложнее ему на зрительских и читательских конференциях. Записка: «А сами Вы хотели бы сейчас пройтись за плугом?» (это в научном городке, встреча с режиссером). Отвечает в запальчивости: «А вам хотелось бы сейчас от Ваших атомных котлов — в кузницу?» Смех: а мы за это и не ратуем! Тут-то и сбивается Шукшин: сказать, что он равнодушен к селу и его традициям, — неправда. Сказать, что он влюблен в старину, — тоже неправда... Сказал: «Если бы там была киностудия, я бы опять ушел в деревню». И тут же понял: «Это совсем глупо...»

Заколдованный круг: ненавидит в городских беглое равнодушие и сам стыдится этой ненависти; боготворит город как центр культуры и ненавидит себя, что боготворит; жалеет сельского жителя, что тот нуждается в городской культуре, и ненавидит его за эту нужду и за наивную доверчивость, которую так ценит. Попробуй тут выпутаться из противоречий, когда вся суть—в противоречиях...

Шукшин делает то единственное, что должен сделать в этой ситуации настоящий художник: он выкладывает свое смятение. В статьях «Вопрос самому себе», «Монолог на лестнице», «Нравственность есть правда» (эти статьи В. Шукшин второй половины 60-х годов достойны занять почетное место в истории нашей общественной мысли) замечательно выявлен драматизм души крестьянина, ищущего путей сохранить лицо в водоворотах атомного века, в них — пронзительная правда шукшинской судьбы, шукшинской жизни: «Так у меня вышло к сорока годам, что я — ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже — не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато... Но и в этом положении есть свои „плюсы“... От сравнений, от всяческих „оттуда — сюда“ и „отсюда — туда“ невольно приходят мысли не только о „деревне“ и о „городе“ — о России».

Заметьте это признание. В ту пору, когда критики ломают копья вокруг «Вашего сына и брата», Шукшин впервые задумывается о синтезе. О России. Он обкладывается исследованиями академиков и начинает писать сочинение из Российской истории. Сценарий фильма о Разине. Роман о Разине.

Видимо, это вообще в характере Шукшина — такое начало исподволь. Так когда-то неожиданно выступили из-за веселых и лиричных «Сельских жителей» кровавые контуры «Любавиных». Так и сейчас из-за череды «зубатящихся» с городскими интеллектуалами остервенелых деревенских" чудиков вынеслись где-то в исторической дали веселые ра-зинские струги... Только направление поиска теперь противоположное. Тогда от сентиментального благодушия и спокойной широты — к страстям, к защите особенного, одностороннего, узко-крестьянского; теперь от узкого и одностороннего — к широте. История осмысления Разина — это путь Шукшина от страстной апологии мужицкого заступника и мстителя за всех обиженных и обойденных к мучительному пониманию всеобщей исторической истины, в которой Разинская вольница и Петровская государственность странным образом с двух сторон ведут к одной цели. Шукшину нелегко дается эта интегральная истина: Разина он любит, тишайшего Алексея Михайловича — ненавидит. Признать, что тишайший, умиротворяя, заводя, организуя и учреждая — пусть робко, пусть бездарно, — пытался делать то самое дело, которое рывком завершил великий сын его Петр и, стало быть, в известном смысле Петр и Стенька сделали одно дело: растолкали, добили старую сонную Московию и вывели Россию на путь новой истории, — признать это означало для Шукшина — поистине перешагнуть через свои страсти, через односторонность своего опыта и своей духовной судьбы.

Широта исторических ассоциаций — первый путь, каким Шукшин на рубеже 70-х годов пытается выйти из «заколдованного круга» своих деревенских печалований. Этот путь ведет к чисто горизонтальному «панорамированию» жизни в тех повестях, которые Шукшин будет в последние годы писать для театра, и здесь рядом с блестящей панорамой повести «А поутру они проснулись...» явятся плоско-фельетонные «Энергичные люди», а рядом с формально-изощренной, но ординарной по «мысли «Точкой зрения» — странная, неровная, причудливая, полная аллегорий, пронизанная глубокой философской болью, потрясающая сказка «До третьих петухов»...

Это все — поиски вширь, пробы жанра, попытки найти совершенно новые образные пути.

Был еще один путь — путь вглубь. Вглубь — на узкой площадке рассказа, где Шукшин уже давно чувствовал себя виртуозом. И если первый путь давал Шукшину возможность выплеска энергии в публицистику, в философию, в историю — второй путь требовал сжать энергию в одну точку. Дойти до сути, до конца, до предела... Этот путь вел Шукшина к той единственной для русского писателя традиционной грани, за которой знаток типа становится властителем дум и чувств своего времени. Только путь к этой черте — Шукшин знал это — требовал всех сил...

Применительно к сугубо писательской технике этот путь требовал вещи совершенно парадоксальной: отказа от виртуозности.

Вообще говоря, такой шаг — в традициях русской классики. На высшей стадии — преодолеть «умелость», профессиональную «сделанность», выйти к «последней правде»: к исповеди Толстого, к дневнику Достоевского, к предельной простоте рассказов Чехова.

Шукшин не сделал и здесь ясного поворота. Но он ощутил импульс: освободиться от беллетристической условности. Он вдруг начал писать простые воспоминания от первого лица. Первые такие записи он еще на всякий случай передоверил некоему Ивану Попову. Потом и этот псевдоним отпал[2].

Один из таких рассказов из детства Ивана Попова любопытен с психологической точки зрения. Он называется «Самолет»: деревенские пацаны идут учиться в Бийский автомобильный техникум, и городские сверстники их «доводят».

«Наши сундучки не давали им покоя.

— Чяво там, Ваня? Сальса шматок да мядку туясок?.. Гроши-то где запрятали?.. Куркули, в рот вам пароход! — дрались с ними тогда деревенские без пощады, а обида затаилась...»

По составу эмоций эта сценка точнейшим образом повторяет и повесть «Там, вдали...», и «Монолог на лестнице», и многие рассказы, где Шукшин виртуозно балансирует между мстительной обидой на «городских» и смущеньем от своей злости. Там, в виртуозных рассказах, в блестящих статьях Шукшин нигде не решился на то, на что решился в этой автобиографической сценке: впрямую объяснить свою неприязнь — впрямую пожаловаться. И то, что теперь он на это решился, свидетельствует о знаменательном психологическом сдвиге: он словно освобождается от гнетущей своей памяти, от слишком «личной» обиды — медленно, тяжко, с болью, но все-таки поднимается над «личным» — выговаривается.

Эти автобиографические островки появляются редко и на фоне виртуозно-мастеровитой шукшинской прозы выглядят странно. Теперь это действительно проза мастера. У него уже не найдешь ни «солнца в мареве», ни «туманов в разводах»; и простодушных пассажей вроде лирического отступления «Почему я пишу?», поднятого когда-то на смех критиками, он теперь себе не позволяет. Теперь в его отсушенном, графичном, быстром письме работает сложновы-веренная система интонационных балансов: она не дает сокрытой тут страсти вылиться в беззащитный вопль; эмоция зло и остро посверкивает в рассказах, в нужный момент оборачивается шуткой, «байкой», ухмылкой, а потом вдруг снова колет — неожиданно и молниеносно. И в частных интервью второй половины 60-х годов Шукшин выступает уже именно как мастер-виртуоз: он рассказывает о работе над словом, о мере характерности, о тайне сюжетного напряжения...

Должно было и впрямь созреть ощущение бесконечно более важных ценностей, чтобы ради них попытаться преодолеть мастерство, предпочтя ему бесхитростный автобиографический этюд; это позже, в самые последние годы произойдет: Шукшин окончательно изберет такой обнаженно-дневниковый тип повествования.

И еще одно знаменательное решение принято на рубеже 70-х годов: Шукшин играет наконец роль в собственном фильме. Он, снявшийся во множестве чужих картин, иногда весьма посредственных, в своих картинах до той поры еще не показывался. Он как бы передоверял свою роль: то Л. Куравлеву, то С. Никоненко, то Е. Лебедеву. Нужна была, наверное, не только поразительная готовность к откровенному рассказу о личном, но и особое ощущение всеобщей важности твоего духовного опыта, чтобы соединить все: и умелость писателя-сценариста, и режиссерское видение вещей, мира, людей, и, наконец, самое глубокое, самое интимное: твое собственное лицо. Он решился.

«Что с нами происходит?»

Фильмы 70-х годов — всецело авторские: от сценария до... вот тут уже можно сказать: вплоть до музыки, потому что музыка в них, лейтмотивы их — всегда от какой-нибудь народной песни, Шукшиным найденной, Шукшиным услышанной: «Калина красная, калина вызрела...» Его картины — это полное и безраздельное выявление личности художника: его успех — не просто оценка зрителями профессиональной удачи, но нечто большее: признание духовной судьбы. Профессиональные оценки: призы очередных фестивалей. Но первое место в массовом ежегодном опросе читателей журнала «Советский экран», но море писем, благодарных и возмущенных, исполненных жалости к Егору Прокудину и гнева, что «не дали» ему начать честную жизнь, — весь этот простодушный, трогательный, наивный, святой отклик свидетельствует о том, что задеты душевные струны миллионов людей, — и они отдают Шукшину первенство и как режиссеру, и как исполнителю главной роли, а проще сказать — как человеку, сумевшему выразить всеобще важный духовный момент.

Семидесятые годы — взлет не только Шукшина-режиссера и актера: Черных («У Озера»), Лопахин («Они сражались за Родину»); прибавьте эти роли к Ивану Расторгуеву из «Печек-лавочек» и к Егору из "Калины...«—тут хватит на целую актерскую судьбу...

Семидесятые годы — взлет Шукшина-писателя: двадцать рассказов, вошедших в книжку «Характеры», становятся главным событием в прозе и предметом острейших критических дискуссий.

Причем о «Характерах» спорят не так, как спорили о книге «Там, вдали...» в 1968 году. Тогда Шукшин был фигурой в чужой игре: он был «аргумент» в битве «деревенщиков» и «антидеревенщиков»; его имя прыгало из обоймы в обойму, им дрались. Теперь споры возникают вокруг того неповторимого, что таит в себе сам Шукшин; теперь он диктует тему спора; теперь, наконец, признали критики: Шукшин уже не укладывается в рамки «деревенской прозы» (как будто раньше укладывался!).

Мир Шукшина переменился. Разумеется, и теперь нет громко объявленных поворотов на манер интеллектуальной прозы. По внешним параметрам — верен себе. По-прежнему — знаток полугорода-полудеревни, по-прежнему — эксперт по людям «ближней дороги». Герои позднего Шукшина: сезонник, шофер, сельский почтальон, шабашник; приезжий, переехавший, думающий переезжать; из деревни подался, к городу не прирос, с корня съехал, других корней не пустил... Словом, Шукшин по-прежнему — уникальный специалист по тому невиданному в нашей истории межукладному слою, который появился теперь, в последней трети столетия, в результате невиданных еще социальных сдвигов, потрясших толщу русской деревни. И тип повествования подчас тот же — «байка», начатая с полуслова, без предисловий и предварении, «с крючка»: «К Андрею Кочуганову приехали гости: женина сестра с мужем...» Только еще посуше, порезче стало письмо, а так — тот же стиль, та же хватка. И все чаще — от первого лица...

Более всего переменилось в акцентах. В подспудной интонации. В конце концов — в системе ценностей. Переменилось в глубине нравственного раздумья — не на поверхности текста.

Улавливаешь прежде всего вот что: социальные адреса близких и далеких героев понемногу перемешиваются. «Линия разлома» идет зигзагами, пунктиром. Печаль за обиженную деревню... не то что пропала, а... озадачилась неожиданными нюансами. Шукшин 1968 года писал горожан, тоскующих о родном селе, рвущихся обратно и мучающихся невозможностью возврата. Шукшин 1973 года пишет веселенького московского кладовщика, который, хлопнув для храбрости стаканчик, едет на вокзал и там в курилке возле туалета выпытывает у приезжих мужиков деревенские адреса вроде бы для переезда на постоянное жительство, вроде бы для возврата к истокам, и так каждую субботу... Фарс обесцвечивает тут былую патетику; из-под старой шукшинской печали о «пустеющем селе» возникает совершенно новая догадка: кладовщику-то этому, пожалуй, везде «пусто» будет, что в городе, что в деревне. Значит, дело не в «прописке» — в чем-то другом.

В чем?

Поищем от противного?

В одном из предсмертных «больничных» рассказов Шукшин в последний раз назвал своих врагов: «Боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла... псих с длинными руками, узколобый...»

Рассмотрим эту новую троицу сначала с точки зрения «социального адреса». «Чиновник». В ранних рассказах Шукшин называл его: бухгалтер. Человек с портфелем. Тогда что было важно? Что он чистенький, бумажный, от металла и земли далекий — ненастоящий. Теперь этот тип может сидеть на самой реальнейшей земле. Как тот трусливый деревенский бухгалтер, который «при ясной луне» «пудрит мозги» ночной сторожихе и вовсе презирает «деревенских»... А сам-то кто?

«Продавец». Это уже настоящий кошмар последних рассказов Шукшина. Орущая из-за прилавка баба в халате... Нянечка, вахтерша, мелкая «обслуга» — вымогатели полтинников, «торговцы воздухом»... Они ведь тоже без ясного социального адреса: что в городе, что в деревне — равно невыносимые.

Наконец, третий. «Узколобый псих». Дикий уголовник. Губошлеп из «Калины красной». Он какой: городской или деревенский? Любой! То по тайге шатается, то по городским «джунглям», то... в больнице лечится, подлости соседу делает. В последних рассказах Шукшина этот тип возникает, как оборотень, как бес, всякий раз в неожиданном обличье. Ну вот — анонимный бригадир в «Танцующем Шиве»: спорят два понятных Шукшину человека: один — «чудик», местный «артист», другой — простодушный Ваня с пудовыми кулаками, но вот бес влезает в этот спор. «Ша!» — и сбивает Ваню с ног каким-то подлым, нездешним ударом... Не эти ли бесы окрутили и другого Ваню — Ивана-дурака из «Третьих петухов»? «Безначальная», отключенная от реальности, безликая «субстанция зла», вдруг обретающая на мгновение облик одесского уголовника с руками гориллы и тотчас опять оборачивающаяся почти аллегорическим «бесовством», вторгается в мир рассказов Шукшина именно потому, что старые линии разлома (бухгалтер с портфелем — против честного шофера и т. д.) более не работают. Шукшин теперь не столько различает «хороших» и «плохих» людей (как он не без щедрого благодушия делал это в начале 60-х и не без азартного перехлеста в конце 60-х годов), сколько ищет в разных, пестрых, несхожих людях какой-то общий психологический секрет, объединяющую загадку, присутствие хитрого «беса», который всех обманул, все характеры исказил, все связи подменил...

Отношение к сельскому жителю, которым Шукшин вначале так гордился, а потом так за него обижался, теперь осложнилось десятками противоречивых нюансов. Оказывается, деревенский человек может быть смешон. Нет, не трогательно забавен, как «чудик» Васятка, а именно глупо, идиотски смешон, как тот «дебил», который, чтобы посрамить учителя, купил дорогую шляпу, а потом «назло» ему черпнул шляпой воды из реки и напился. Оказывается, деревенский человек может быть не прав. Нет, не «обманут», не просто наивно неосведомлен, как Максим Байкалов, ненавидящий всех московских аптекарей, а именно тяжко, преступно неправ, как Спирька-сураз, который преследовал своими мужскими предложениями жену учителя и не понимал, почему учитель недоволен. Оказывается, деревенский житель может быть зол — не мгновенным срывом отчаяния, как изобретатель вечного двигателя Моня Квасов, а именно тупым, злобным и продуманным остервенением, как «крепкий мужик» Шурыгин, назло односельчанам прущий трактором на церковь...

Нет, определенно перемешались адреса и спутались симпатии в рассказах Шукшина с появлением «бесов»; и вот уже молоденький прокурор Ваганов и «неласковый» мужик Попов, обещавший «прирезать» стерву-жену, согласно страдают из-за «баб»; герои, которые раньше бы, наверное, оказались на полюсах сюжета, теперь роднятся; герои, совершенно, казалось бы, родственные («свояк Сергей Сергеевич»), оказываются противниками... В этой сложной переадресовке симпатий происходят вещи, с точки зрения общепринятой логики художественного текста совершенно невообразимые: ну, скажем, в рассказе «Мечты» некий негодяй несправедливо обвиняет героя-рассказчика, молодого парня, что тот надумал учиться в техникуме, чтобы не работать в колхозе; в рассказе «На кладбище» это же обвинение повествователь от себя бросает студентам, и эти два рассказа — рядом, в одном цикле! (Сибирские огни, 1973. № 11). Такие сюжетные «дубли» все более характерны для позднего Шукшина: пишет рассказ «Ванька Тепляшин», и потом этот же сюжет еще раз от первого лица — в «Кляузе»... Ну, к «Кляузе» мы еще вернемся, а пока попробуем в этой осложнившейся, смешавшейся, раздробившейся «шукшинской жизни» найти новые силовые линии симпатий.

Они есть. Но это именно «силовые линии» — не типологические контрасты прежнего Шукшина, сопоставлявшего одних людей с другими, — теперь это нравственные полюса, по-новому организующие весь дробный мир душ: так рассыпанные железные опилки перестраиваются на бумаге, когда под ней ведут магнит...

Так, стало быть, что за магнит?

Еще раз вспомним нынешних врагов Шукшина. При всей несхожести, при всей неопределенности социального адреса эти трое—чиновник, продавец и «псих узколобый» — имеют ведь что-то общее?

Точно так же как имели нечто общее и давние его противники: человек с портфелем, человек с гитарой, умник с дипломом. Только не перевернулось ли тут само основание? Те, давние, были ненастоящие, мнимые, все — «трепачи»; и противостояли они настоящей, материальной, ощутимости опыта.

Эти же, нынешние, — чувствуете? — они словно «из другой войны». Они все — как раз люди тяжкого, земного, материального устроения. Им как раз ощутимое подавай. И противостоят они теперь — если ставить проекцию — как раз той высокой и совершенно чудаческой, надмирной мечте о духовном, которую ранний Шукшин скорее всего окрестил бы «трепотней». Продавец-то — он же «по определению», так сказать, к вещам привязан, к товару, он этим живет. Бандит, "псих с длинными руками«—это же почти метафора: олицетворение звериной привычки хватать, грести — вещи, предметы, материальные ценности... А чийов1 ник? Вечная мишень россиян — воплощение всей той скучной, невыносимой, бездуховной, «немецкой» оргработы, которую не в силах делать мечтатели, поэты и чудики...

Потому и ненавидит всех троих герои’ Шукшина, что сам-то — хочет освободиться от всего низменного, необходимого, материального. Освободиться — и зажить по душе...

Каким же образом?

Простейшим. Например: плюнуть на все материальное. Уволиться? Сходу! Шукшинский герой служит лишь при том условии, когда у него есть хотя бы символическая возможность послать все это подальше и перейти... в соседнюю контору. Иначе он не выдерживает! А то — плюнуть на все накопленное барахло, порубить, пожечь все...

В решающие минуты споров герои Шукшина кричат друг другу: «Куркуль!» Это самое страшное оскорбление: от него кончают с собой. Герой Шукшина готов быть кем угодно... только не куркулем. Не крохобором. Его тянет быть воздушным, независимым от материальности. Это какой-то повальный мор среди героев Шукшина: они ненавидят вещи, они хотят быть духовными.

И тут мы ощущаем в атмосфере «шукшинской жизни» новое и ключевое противоречие: хотят жить как птицы небесные, а живут, погрузившись в цепкую, беспощадную, затягивающую топь материальных интересов. «Видели на улице молодого попа и теперь выяснили, сколько он получает». «Эх, ма... Што ведь и обидно-то... кому дак все в жизни: и образование, и оклад дармовой...» «Ох, и навезли!.. Два платка вот таких — цветастые, с Сетями, платье атласное, две скатерти, тоже с тистями... С восторгом ли, с ненавистью, с горечью или с завистью — шукшинские герои все время говорят о насущном, причем о самом реальном, бытовом. низменном. А покоя все нет! Или тайная мечта об «окладе дармовом», тайная зависть к «устроившимся», или ненависть к ним и презрение к самим себе, что завидуют: «сидят, курва, чужие деньги считают»... «С тистя-ми»...

Шукшинский человек одновременно и боится вынырнуть из этой хозяйственной деятельности, и ненавидит себя за нее. Он — «как все», он «не хуже других», он «крепкий мужик» и сумеет дать отпор всякому, кто попробует ущемить его интересы. Он сумеет доказать, что «куркуль» — не он, а его обидчик! И он же, этот же человек, мучается, что вколочен в эту свою деятельность, и вообще... послал бы подальше все это «хозяйство», да вот опоры-то другой нет.

И отсюда — тоска смертная. У Шукшина никто не знает, «чего тоска». Но тоскуют! Странно, непонятно, глупо с такой воинственностью оборонять свою маленькую материальную независимость (плюну! уйду!), такую непрошибаемую защиту строить (я как все!), так бояться унижения (мы тоже люди!) и тут же унижаться демонстративно, почти сладострастно: Мы не мыслители, у нас зарплата не та! Мы деревенщина! От нас не зависит! Где нам, дуракам, чай пить, это вы там, в столицах, думаете! Какой классический комплекс неполноценности... И ведь отнюдь не материальный интерес, о котором столько кричат, движет героем, здесь-то он обеспечен, защищен и марку держит. Но он смутно догадывается, что при всей материальной укрепленное™ его душа заполнена чем-то не тем, чем-то подложным, и потому преследует этого человека вечный страх обмана, и отсюда — его болезненная агрессивность, его мстительный прищур. А причина — все та же: незаполненная полость в душе. И невозможность стерпеть это...

Чем только не заполняет шукшинский человек эту пустоту. Тайно пишет что-нибудь: трактат о государстве... живописное полотно... куплетики для эстрады. Вечный двигатель строит. Смущенно и робко просит выслушать, оценить. Чутко ловит вынужденность, неискренность в похвале. И тогда — «взмывает от ярости» и готов спустить недогадливого ценителя с лестницы, убить, разорвать... Как жить с полостью в душе? Хоть баней заполнить ее, как Алеша Бесконвойный, который — режь его на части! — в субботу колхозных коров пасти не идет, в субботу он для души " живет: в баньке парится. Причем это страшно серьезно у шукшинского человека, просто на уровне жизни и смерти. Ведь полез же Генка Пройдисвит с кулаками на дядьку, когда тот объявил, что верит в бога, ведь плакал же перед ним: ну, сознайся, что врешь, что не веришь, что притворяешься! И ведь блажит же Максим-работяга следом за пьяным попом: "Верую! В авиацию, в химизацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у!.. Ве-рую-у!!«— только бы не ощутить в душе эту бессмысленную дырку... «Смы-ы-сл?!» — кричит душа. Ну, живешь, ну, жрешь, ну, детей народишь, — а зачем? Обеспечили себя насущным, думали, что стали не хуже людей, а вышло-то, что насущным, низменным душу заполнили, и начинается: «Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считается—что прожил...»

Эта заполошная маята шукшинских героев все чаще переходит теперь в его собственную потаенную думу. Она спокойней, в ней есть какая-то обезоруживающая открытость, она — не о том или ином герое, а вообще о людях, обо всех, о нас с вами. «Дядя Ермолай... Стою над могилкой, думаю. И дума моя о нем — простая: вечный был труженик... Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или не бьшо никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали...»

«...Зачем все, зачем? Жить уж, не оглядываться...»

Но не оглядываться невозможно. "Смы-ы-сл?!«—тихо спрашивает Шукшин самого себя. И в том, последнем рассказе, в «Кляузе», последним усилием сдерживаясь: «Что с нами происходит?»

Но об этом последнем рассказе — потом. Пока же—о шукшинских героях. Об этих тоскующих, неистовых, непримиренных людях, которые никак не могут смириться с тем, что обмануто их достоинство. Жжет их этот самообман. И отсюда — постоянное желание шукшинского человека выдумать себе другую жизнь, достойную. Ну, скажем, что он, Ваня Малофейкин, генерал. Или что он, Бронька Пупков, «стрелил» в Гитлера, но промахнулся. Или что он, Санька Журавлев, три дня и три ночи жил в городе с роскошнейшей женщиной... А собеседник, такой же точно шукшинский человек, обязательно не верит, обязательно обличает мечтателя, норовит столкнуть его обратно в яму. И доходят в этой борьбе не то что до азарта — до смертной ненависти. Потому что замешано тут — достоинство. Неудовлетворенное достоинство не умеющей осуществиться личности.

Самая уродливая, самая страшная форма заполнения духовной полости — «праздники души». Вдуматься, так ведь и Степан Разин у Шукшина, — в крови топивший сначала персидские города, а потом волжские, — не столько о народном праве думает, сколько о народной душе, которой надо же распрямиться-то, разгуляться хоть разок за все обиды...

А Егор Прокудин, швыряющий пачки банкнот в районном ресторане? Сначала из-за денег — на преступление, потом эти деньги — на ветер... Я могу поверить, что именно такой человек способен, получив от сообщников наволочку, полную сотенных, оклеить ими комнату, как о том рассказал как-то в печати один бывший рецидивист. Глупо? Да! Зато—"праздник души«... Вы можете сколько угодно и смеяться, и горевать над такого рода душевной организацией (с какою же беспросветностью надо жить, чтобы сделалась нужда в таких вот «праздниках», в таких периодических взрывах-разрядках!), но вы не можете не почувствовать, что и здесь у Шукшина в мучительно искаженной форме дышит, пытается дышать духовное начало. Оно завалено скатертями «с тистями», оно обклеено грязными банкнотами, оно одурманено коньяком из банного ковша — оно вроде бы кругом себя обмануло и все ж таки не смогло до конца обмануть, заморочить, задавить себя. И толкается изнутри обиженная душа, чувствует жажду, а как унять ее — не знает. Только и разгуляться-то ей — в «праздник»: скатерть на пол, пей-гуляй! Или там — если о Егоре Прокудине, о рецидивисте, речь — магазин «подломить», а потом швырнуть все деньги в морду какому-нибудь незнакомому официанту: сегодня я добрый! Какое чудовищное искажение всей душевной структуры и какая неутолимая жажда: несмотря ни на что — все-таки почувствовать себя не пустым местом, а хоть кем-нибудь!

После выхода «Калины красной» В. Шукшин написал в «Правде»: «Егор умер от того, что понял: ни от людей, ни от себя прощенья ему не будет. Показать самоубийство, — признался Шукшин, — духу не хватило: облегчил дело сюжетной нелепостью», мобилизовал бандюжек — застрелили...

Очистим же дело от сюжетной нелепости. Смысл душевных терзаний человека у позднего Шукшина: невозможность жить, когда душа заполнена «не тем». Это—чистая нравственная максима, независимая (или почти независимая) от «прописки», столь важной Шукшину 60-х годов. Шукшин 60-х годов болел душой за крестьянина. Шукшин 70-х болеет за человека/Тогда^ он поднялся на защиту близкого себе героя. Теперь он хочет понять каждого. Даже далекого. Даже преступника... Какие силы душевные нужны, чтобы понять каждого! Какое безграничное понимание—чтобы понять... Ну ладно—Егор Прокудин человек яркий, страстный, в самих ошибках красивый... Но как понять дурака, у которого тоже душа есть и она тоже болит? Дурак (или чаще — «Иван-дурак») — предмет мучительных раздумий Шукшина последних лет. Дурак — это добрый человек в непривычных, чуждых обстоятельствах. Его пожалеть надо... Хорошо: жалко «чудика»; жалко Андрея Ерина, которого жена извела за то, что купил ненужный в хозяйстве микроскоп; жалко Моню Квасова, который изобрел вечный двигатель... А вахтера. больничного, который к Ваньке Тепляшину мать не пустил, — не жалко? Он дурак... Так не потому ли он и дурак, что с ним, вместо того, чтобы объясниться по-человечески (или, скажем, так: объясниться с врачом, чтоб пустил мать, и тем самым снять с вахтера ответственность, ибо вахтер-то именно и поставлен: «не пускать»), — вместо этого полез же Ванька с кулаками! Ну-ка встань в этой ситуации на место вахтера...

Шукшин встал. Попытался встать. Нет, не в рассказе «Ванька Тепляшин» — там-то как раз Шукшин остался верен себе прежнему, и его гордый герой, обозлившись на дурака-вахтера, швырнул им все «в морду» и вообще ушел из больницы; душу спас; обиделся.

Шукшин попытался понять ненавистного себе человека в другом рассказе. В «Кляузе». Он сдублировал сюжет «Ваньки Тепляшина»: та же вахтерша в больнице. Только «Ванька» был типично виртуозный шукшинский текст, полный скрытой игры и блеска. «Кляуза» же — какой-то прямой вопль, почти жалоба, почти кляуза, стыд от которой доверчиво и беззащитно выставлен в заглавии... Да-да, я не подберу другого слова, именно беззащитностью веяло от «Литературной газеты», когда читал я там этот странный текст, смесь сатирического рассказа, обличительной статьи и письма в редакцию. Ситуация та же: «Не пущу! Ходют тут всякие». Ваня-то Тепляшин, герой вымышленный, что сделал? Взлетел соколом да и «окружил» на обидчика. Доказал им! Ну, а если «ничего не выдумывая»? Поздний Шукшин—это именно «такие рассказы—невыдуманные...» А если так, то будешь стоять перед этой вахтершей как миленький, злобой изойдешь, стыдом — никуда не денешься.. А убежишь — она тебя все равно потом найдет. На документ спровоцирует. На кляузу. Нет простора, нет свободы, нет ничего «там, вдали» — не убежишь, как Ваня Тепляшин, не ударишься в степь, как Стенька Разин, а будешь стоять тут, в вестибюле больницы, и смотреть в белые от ненависти глаза, да еще и извиняться про себя: ну, нет у меня при себе шоколадки! нет полтинника! поймите, я не умею «давать», это же у-ни-зи-тельно!

Все ненавистное Шукшину слилось в той вахтерше: и тупой бюрократ, и остервенелый продавец, и психопат-насильник.

«Я вдруг почувствовал, что — все, конец...»

Конец: договориться невозможно.

Так невозможно?

Да! Если видеть в ней только тупую дуру, вымещающую на человеке, попавшем в ее власть, все свои обиды на жизнь.

А если и в ней, в этой обезумевшей от злобы вахтерше, попытаться увидеть человека? Вымогает взятку? Да. Почему? — не задумывались? Ей что, этот полтинник — экономику выправит? Шоколадкой наестся? Не поверю. Тут другое: взятка, столь безобидная по размеру, носит для нее символический характер. Знак уважения. Точней «уваженьица», как теперь чаще говорят люди, желающие, чтобы их «заметили». Стоять у дверей швейцаром, цербером, вышибалой, механическим исполнителем инструкции — да где ж сравниться ей, вколоченной в эту совершенно безличную работу, с людьми, которые здесь лечатся, посещают друг друга, беседуют — одним словом, существуют именно как люди? А унизить их! Стащить на свой уровень! Хоть на мгновение, пока он, «чистенький», будет со смятением эту самую шоколадку совать...

Голову на отсечение: никогда такая вахтерша не взяла бы взятки, если б не верила твердо, что для сующего шоколадку или полтинник это именно унижение. Но по глазам знает, кто «не умеет давать». И уж тут не отступиться. Душу вывернет! Еще и куркулем назовет за полтинник. Верит ли она, что больному жалко пятидесяти копеек? Чепуха, не та сегодня жизнь, нет нищих, да с нищего она и не взяла бы. Она сдерет с гордого... Жалкая, пустая, скрюченная, униженная душа ее словно требует: унизься до меня хоть на секундочку! Я злая, я пустая, я несчастная, я тебе завидую, я тебя ненавижу за то, что ты живешь свободней, интересней, ярче меня, — так пожалей меня, признай во мне ровню, признай, что и я человек... унизься, сунь же мне эту самую шоколадку...

Я не спорю: легко мне, сидя за письменным столом, рассуждать так. А там, в гулком вестибюле, не знаю... Там пожалеть не хватило бы, наверное, сил. Легко пожалеть хорошего, правого, красивого, несправедливо обиженного. Но какой подвиг духа нужен — пожалеть неправого...

Путь Шукшина — это именно попытка понять душу искаженную, пробудить добро в злом, понять неправого. Попытка через свой уникальный жизненный, социальный опыт полугорожанина-полукрестьянина выйти к всеобщей нравственной истине, причем не скрадывая, не облегчая задачи, а именно через тяжкий опыт выстрадать добро.

Мучительное предчувствие охватило меня, когда я прочел «Кляузу». Предел сил обозначился? Исчерпанность темы?.. Не знаю... просто боль.

«Кляуза» появилась в газете 4 сентября 1974 года.

Четыре недели спустя Шукшин умер на съемках фильма «Они сражались за Родину».

Допета ли песня?

В одном рассказе Шукшин воспроизвел диалог, имевший хождение в студенчестве: отчего Есенин умер так рано? Не рано: допета песня...

Допета ли песня?

А «Разин»! А прорезавшийся в Шукшине исторический романист! А театральный драматург, только-только начавшийся в странных «повестях для театра»! А философ, брез-жущий в причудливом сценарии «До третьих петухов», этом трактате о русском характере! Столь многое начиналось в Шукшине в эти последние годы, и столь большие ожидания успел возбудить он в широчайших кругах народа, что всякая мысль о «завершенности» первое время казалась тут просто кощунственной, и прав был С. Залыгин: разве Шукшин умел «завершать»? — он только начинал и начинал...

Все так. «Потенциальный Шукшин» — тема обширнейшая и особая. И все-таки главная песня, с которой Шукшин пришел в духовную жизнь нашу из реальных своих университетов, — эта песня допета, этот опыт исчерпан, эта судьба испытана до конца.

Шукшин-публицист в поисках ответов

Считал ли он себя публицистом? Он вообще стеснялся торжественных «жанровых» определений. По-моему, и «писателя»-то принимал не без робости: «Да ты писатель ли?!» Определения звучали громко, а он был совестлив и стеснителен. Легко вообразить его реакцию, особенно в последние годы, когда интервьюеры буквально выжимали из него высказывания по общесоциальным, гражданским, литературным, эстетическим вопросам, — так вот: если к букету творческих профессий, им освоенных (актер, режиссер, прозаик, кинодраматург), прибавили бы еще и «публициста», — легко, повторяю, представить себе неловкость, какую испытал бы при этом Василий Шукшин.

Да и объективно титул публициста плохо сочетается с его мятущейся натурой. Мы все-таки привыкли — и не без оснований — к определенной фактуре текстов, выходящих из-под пера публициста, именно к тому, что эта фактура определенна. Публицист — по традиции — писатель, зажигающий нас ясным знанием, убеждающий нас последовательной системой рассуждений о предмете, а если предмет неясен, то должна быть уверенность, что с каждым словом обсуждения мы приближаемся к ясности.

Шукшин другой. В его статье живет интонация сомнения и неуверенности, и он постоянно признается в этом себе самому и читателю: этого не умею, тут бы, честно говоря, струсил; тут я и сам не знаю... Или на обсуждении фильма «Ваш сын и брат» — фраза, которая буквально прожгла меня: «Тут умнее говорили, чем я могу сказать...» И никакого в этом ораторского лукавства, никакой хитрой лести аудитории, никакого желания взять ее на жалость — одна только безоружная открытость сомнения, без которого шукшинская мысль не живет вообще.

Вопросы, над которыми он бился, редко были ясны ему до конца, и он это, не таясь, выкладывал. Более того, им (владела какая-то тяга к раздумью именно о трудньк, нерешенных, не решаемых легко вещах. С легких, ясных вопросов, ему иногда предлагавшихся, он немедленно соскальзывал в мучительные бездны. Его спрашивали: «Что есть интеллигентный человек?» — а он начинал оспаривать все то, что бесспорно и элементарно числят за этим примелькавшимся понятием; его спрашивали: «Куда идет деревня?» — а он со второй фразы от экономического роста и телевизора в каждой избе уходил в тему крушения патриархальной красоты и начинал биться над тем, хорошо это или плохо; его спрашивали, почему он в таком случае не едет жить в деревню (это физики, молодые интеллектуалы в академгородке), а он, вместо того чтобы поддержать игру и отшутиться, бухал: «Если бы там была киностудия, я бы опять ушел в деревню» — и тут же, под понимающий хохот зала, спохватывался: глупо!

Его суждения полны открытых и осознанных противоречий, и оттого может показаться, что в статьях его нет того главного, что мы привычно ищем в публицистике: системности. На самом деле это не так, но сам Шукшин, пожалуй, легко согласился бы с такой оценкой — и по его всегдашней склонности сосредоточиваться на собственных слабостях, и по тому, что его публицистика внешними признаками действительно напоминает мозаику: это либо статьи, написанные по заказам редакций, а значит, каждый раз по новому, извне продиктованному поводу; либо беседы, где вопросы интервьюеров тоже попадают к тебе извне. Высказывания Шукшина исходят не из системы внешнего изучения того или иного вопроса, а из живой ситуации: обсуждается фильм, попалась книжка, пришел корреспондент, прислали письмо или записку...

Для понимания чисто человеческих черт Шукшина, столь важных при изучении судьбы такой личности, эти ситуационные моменты бесценны, и биограф получает здесь огромный материал для размышления. Легко почувствует эту сторону дела и читатель, знающий книги и фильмы Шукшина: любое высказывание автора касательно Пашки Колокольникова или Егора Прокудина падает сегодня на неостывшую почву зрительских и читательских обсуждений и воспринимается не как глубокомысленное объяснение мастера по поводу «персонажей», «образов», «героев» и прочих пунктов школьной программы, а как продолжение своеобразной шукшинской «мифологии», на которую в сознании читателей продолжают наматываться мнения о героях как о живых людях. Не знаю, есть ли в этой «мифологии» внешняя логичность, но внутренняя последовательность в ней есть. И есть система, выстраданная жизнью.

Я склонен сосредоточиться именно на этом. На той последовательной и глубокой системе воззрений, которая сокрыта в пестрой мозаике шукшинского публицистического наследия. Я представляю себе, что сам-то он — сунься к нему при жизни с таким определением — прикрыл бы неловкость злой издевкой: еще не хватало! система воззрений! да оставьте вы меня с системами... у меня болит — я пишу, нет у меня никакой системы!

Есть.

Более того, Шукшин был, конечно, — по нравственному отношению к вещам — настоящим, прирожденным философом. Но не в западно-европейской ученой традиции, когда философ непременно профессионал, и создает учение, и дает своей системе рациональный строй. Шукшин был философ в русской традиции, когда система воззрений выявляется в «окраске» самого жизненного пути, когда она растворена в творчестве и изнутри насыщает, пропитывает его, не кристаллизуясь в «профессорскую» схему. Все крупные русские писатели были философами, не строя систем... Можно даже сказать, что они до той поры и были настоящими философами, пока не строили систем. И уж точно: без глубокого философского переживания подлинное писательство в России, в сущности, было невозможно — оно просто не оставляло заметных следов.

Коренной вопрос Шукшина к реальности: как сохранить, защитить, укрепить достоинство человека?

В меняющемся, текучем, подвижном современном мире.

В каждодневности работы.

В ситуации, когда вековые традиции отмирают, а новые еще не укрепились.

В ситуации информационного взрыва, когда человек чуть ли не оглушен воздействием массовых коммуникаций, когда само Искусство, сама стариннейшая Литература превращается во что-то совершенно новое и невиданное.

В этом динамичном, стремительно обновляющемся мире — на что опереться человеку внутри себя?

Эмоциональный сюжет, в котором Шукшин осмысляет социальную картину мира, — непрерывное сопоставление города и деревни. Точнее и уже: драма деревенского жителя, который, неудержимо стремясь в город, попадает там, глядишь, не в сферу великой культуры, а в сферу великого потребительства; на этом потребительском уровне хваткий выходец из деревни даже и обставляет расслабленного горожанина; в результате традиционные, народные, крестьянские ценности оказываются утеряны, новые же остаются за семью печатями — презираемый патентованными горожанами того же уровня, потерявший себя бывший сельский житель повисает в духовном вакууме.

Как быть?

Статьи Шукшина с раздумьями на эту тему, написанные в основном в конце б0-х годов, попали в тот момент на горячую почву дискуссий и вызвали бурную реакцию — по нашей литературе как раз катилась волна «деревенской прозы». В сфере деловых проблем вопросы, которыми болел Шукшин, требовали ясных и однозначных решений, а он таких решений не имел. Его спрашивали: вы что, вы — против городской культуры, за консервацию патриархальности? Ответить «нет» — значило сказать номинальную неправду, после которой разговор терял смысл. Ответить «да» — значило сказать номинальную правду, но упустить при этом самую суть того, что вызывает вопрос. Все рассуждения Шукшина на эту тему есть попытка выпутаться из противоречия в ситуации, которая как раз и создана противоречием. Отрицать городскую культуру? — глупо и кощунственно: именно город сделал Шукшина профессионалом культуры. Утверждать патриархальность? — но как спасти в ней красоту предания, сыновства и преемства от застойности уклада? Вообще как примириться с распадом патриархальной деревенской цельности, если деревенский житель сам к этому распаду стремится, если — хочешь не хочешь — этот процесс неизбежен?

— Да, неизбежен, — говорит В. Шукшин. — Но не безболезнен же.

И он делает именно то, что должен делать писатель своего народа, прирожденный философ его и искатель правды, — он делится своей болью.

Да, это не ответ на вопрос. Смешно вообще ожидать, что одному человеку, будь он семи пядей во лбу, — посильно определить формы нового быта и бытия, когда стомиллионная масса крестьянства, какой-нибудь век назад исторгнутая из крепостного строя, волею революционной эпохи попадает в информационное поле НТР. Чтобы нащупать новые формы духовности для массы, которая на глазах переходит из деревенского «сектора» в городской, а на деле-то — в какое-то новое состояние, катастрофически смутное, тут нужны десятилетия социальной практики, усилия армии публицистов, которые по крупицам, по элементам осмысляют и оценивают народный опыт, отыскивая духовные эквиваленты процессам, идущим в сфере экономики, в сфере гражданского самосознания, в сфере труда и досуга, с учетом новых систем сообщения, связи, коммуникации, с учетом новых форм быта, миграций, престижа, новых соотношений этнографического и «общечеловеческого» и т. д. и т. д.

Делает ли наша публицистика эту кропотливую черновую работу?

Делает.

Имя Шукшина-публициста, знатока этого человеческого и социального типа, останется в истории нашей общественной мысли 60–70-х годов, выдвинувших таких писателей, как В. Овечкин и В. Тендряков, Г. Радов и Б. Можаев, Е. Дорош и Ю. Черниченко, А. Стреляный и А. Нежный.

Каково здесь место Василия Шукшина? Его вклад? Его тема?

А вот то самое: боль.

Великие перемены, втягивающие огромные массы в новое и новое движение, не могут проходить без драматизма. Нет боли душевной — значит, и живого нет в людях. Кто-то должен все время говорить об этой боли, напоминать о ней.

Это — Шукшин.

Он ставил задачу: дать «сдвинувшемуся» человеку такую систему нравственных ценностей, которая сохраняла бы прочность вековых традиций, но и соответствовала бы постоянно обновляющейся жизни. Размышляя над этой задачей, Шукшин искал в душе своего городского-деревенского человека новое соотношение капитальных нравственных понятий.

Шукшин видел и обдумывал три таких понятия: это Труд, Мечта и Праздник.

«Я не люблю мечтать... Я отмечтался».

Признание, весьма неожиданное для наших привычных представлений о роли мечты. Но оно связано у В. Шукшина со всем строем его ценностей, и прежде всего с тем, как он понимал труд.

Вышедший из крестьянства, чувствовавший с ним кровную связь, Шукшин понимал труд по-крестьянски. Труд никогда не был для него легким самораскрытием личности, естественно и вдохновенно выявляющей себя в деле. Он никогда не сказал бы: все работы хороши, выбирай на вкус... Он говорил иное: работай, это — судьба. Он и к письменному столу прилаживался — «как пахарь к плугу». Труд был для него понятием тяжко-весомым, требующим силы рук и силы духа, то было тягло: вечный труд крестьянина, знающего вес отваливаемого пласта земли. Хрупкое, летящее понятие Мечты не могло скомпенсировать эту тяжесть, и потому Шукшин отвергал его: «Мечта — слишком красивое слово». В качестве духовного противовеса тяжкой будничности труда он выдвигал другое понятие — Праздник.

Праздник — отдых, освобождение, отключение от тяжести — прерыв будней. Это и праздничная память о малой родине. Это и традиционный обряд, полученный от отцов и дедов, — недолгое преображение будней. Это, наконец, и неожиданный взрыв страстей, «выброс в свободу». Праздник — это момент, когда человек, тяжко и самоотверженно выполняющий нелегкий долг, раскручивается, расковывается...

При всей глубочайшей внутренней необходимости, с которой продумывает Шукшин эти категории, они достаточно спорны в качестве универсальных. Во всяком случае человек иной судьбы, иных социальных корней отнюдь не все примет тут безоговорочно. И легче всего сегодня принять как раз то, что двадцать-тридцать лет назад вызвало бы наибольшие сомнения: упор на традицию и обряд. Прелесть сватовства и символический смысл свадебной церемонии, горечь поминок и светлая печаль поминовения, о котором Шукшин даже фильм хотел ставить, — все это естественно ложится в душу современного человека, и в плане социально-практическом идеи В. Шукшина убедительны. Проблемой остается план философский.

Праздник — звено в цепи необходимости, Мечта — уход за пределы этой цепи. Шукшин последователен: так или иначе он хочет остаться в пределах реального взгляда на вещи. Но идеальное все равно остается в душе человека и просит выхода. Естественного выхода! Причем реального: уважение к преданию должно соединяться с динамизмом современного общества, иначе проблема не решится, она только еще раз вывернется наизнанку. Ища естественного, решения проблемы, Шукшин говорит: крестьянство должно быть потомственным. Дело за малым: чтобы дети крестьянина захотели быть потомственными крепышами. Для этого нужно, чтобы городская культура пришла к ним в село раньше, чем они пойдут за ней в город. Но «сама» культура не ходит, ее несут люди, — а люди идут в основном оттуда сюда... Ответа Шукшин не знает. И я не знаю. Да и знает ли кто-нибудь априорный ответ на вопрос, который еще только поставлен жизнью и должен решаться долгой практикой? А вот тревога Шукшина закономерна — это тревога о человеке, который из деревни ушел, в город не пришел, одна нога у него на берегу, другая в лодке: как держаться?..

Не потому ли и понадобился Шукшину своеобразный культ «праздника души» как нервной разрядки, — это-то и дает человеку импульс в трудноразрешимой ситуации. «Праздник души» — ключевое понятие шукшинской этики; на этом у него все; на этом стоит его Разин; на этом и «Калина красная» построена. История жизни и смерти Егора Прокудина есть не что иное, как трагедия ложного «праздника души»; это смутно почувствовал Шукшин-художник, а потом остро осознал Шукшин-публицист. Его комментарии к фильму в газете «Правда» и журнале «Вопросы литературы» глубже и интересней уголовной развязки картины: автор фильма облегчил себе дело тем, что его героя убили; на самом деле герой сам искал гибели. В сущности, это самоубийство. Потомственный крестьянин, съехавший с корня, решил, что пахать и сеять отныне для него унизительно. Выветрились самые основы бытия. Это страшно, самоубийственно, это почти непоправимо. «Праздник души», по которому тоскует одичавший, оторвавшийся от земли крестьянин, не дает его душе ни мира, ни покоя. Чутьем реалиста Шукшин перевел этот сюжет в трагедию, беспокойным {же умом исследователя доискался правды уже после фильма, по третьему, по четвертому разу прокатывая в сознании судьбу своего героя.

В сущности, Шукшин-публицист и здесь бьется над кардинальнейшей проблемой нашего времени: он размышляет о социальной ориентации индивида в обновившемся мире.

Можно определить эту тему и под углом зрения нравственности: речь идет об этическом обеспечении личности на нынешнем этапе нашего общественного развития.

Вся наша литература думает над этим. Шукшин стоял на главном направлении.

Наконец последнее: его взгляды на роль литературы и искусства в нравственном укреплении человека.